- 「ものが燃えるしくみ」の苦手を克服したい

- 模試まで時間もないし、重要なとこだけ学べる過去問はないのかな?

こんな悩みはないでしょうか?

この記事では「ものが燃えるしくみ」についての過去問を紹介しています。

五木模試は「実力を試すテスト」だと思って、ぶっつけ本番で受けるのは損してます。

そして、要点を問う標準レベルの良問が多く出題されるので、五木模試で勉強するのは苦手克服に最適なんです。

応援ねこ

なお、全7回の出やすい問題も解説していますので合わせてどうぞ。

この記事を読むことで

- 「ものが燃えるしくみ」の過去問で腕試しができる

- どこが重要かを分かった上で苦手対策できる

- 五木模試が自信をつける場に変わる

という私も、我が子と共に中学受験に向き合った経験があります。

数多くの五木模試に挑戦し、できなかった問題の復習にも二人三脚で励みました。

中学受験に挑戦されるお子様にとって、五木模試が自信をつける場になればと思い、過去問を記事でまとめることにしました。

一問一答形式で「ものが燃えるしくみ」だけを学べます。

応援ねこ

関連する問題として、「酸素のはたらき」も良く出題されます。

合わせて学びを深めましょう。

五木模試過去問「ものが燃えるしくみ/気体の集め方」学習内容

「ものが燃えるしくみ・気体の集め方」は、五木模試では5月に実施される第2回から出題されます。

「ものが燃えるしくみ/気体の集め方」の学習内容

- 気体の集め方と集める気体の特ちょう

- いろいろな気体の発生とその性質

- 学ぶ気体は、酸素、二酸化炭素、水素、アンモニア

五木模試では、実験形式の「ものが燃えるしくみ・気体の集め方」についての問題が出題されます。

過去問で勉強することで要点をつかみ、模試本番でも答えられるようにしておきましょう。

ポチップ

ポチップ

五木模試過去問「ものが燃えるしくみ/気体の集め方」2選

「ものが燃えるしくみ」は、第2回の五木模試から出題されます。

この記事では、ものが燃えるしくみの分野の中でも「気体の集め方」だけを2題集めています。

- 酸素や二酸化炭素を発生させて集めるときの装置

- いろいろな気体の性質

酸素や二酸化炭素を発生させて集めるときの装置

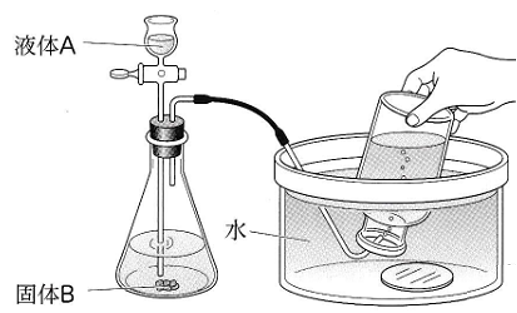

2021年の『第3回』五木模試に出題された「酸素や二酸化炭素を発生させて集めるときの装置」に関する過去問を解説します。

問題数4問、解答数5問。合計14点。

問題1-1

ろうそくは

空気中の酸素を使って燃え、

二酸化炭素や水蒸気が発生します。

図は、 酸素や二酸化炭素を

発生させて集めるときの装置です。

(1)図のような気体の集め方を

何といいますか。

(2)酸素や二酸化炭素

を発生させるとき、

液体Aと固体Bには

何を使いますか。

それぞれ答えなさい。

液体A:

ア うすい塩酸

イ 石かい水

ウ 食塩水

エ うすい過酸化水素水

固体B:

カ 銅

キ 二酸化マンガン

ク 石かい石

ケ アルミニウム

解説を見る

発生した気体を、水と置きかえて集める方法を水上置かん(法)と言います

水に溶けにくい気体を集める場合に使うよ。集めた体積が見てわかるのが便利だね。

応援ねこ

(2)答えをチェック

酸素:

液体A・・エ うすい過酸化水素水

固体B・・キ 二酸化マンガン

二酸化炭素:

液体A ・・ア うすい塩酸

固体B・・ク 石かい石

(4点×2=8点)

解説を見る

酸素:うすい過酸化水素水は空気中に放置しても、とけていた過酸化水素がゆっくりと酸素と水に分解され、酸素が発生します。

二酸化マンガン自体は変化しないけど、二酸化マンガンは過酸化水素水の分解を速めるよ

応援ねこ

二酸化炭素:石かい石にうすい塩酸を加えると、石かい石の主成分である炭酸カルシウムとうすい塩酸が反応して、二酸化炭素が発生します。

問題1-2

二酸化炭素の性質として

適当なものを答えなさい。

ア 空気より軽い

イ 石かい水を白くにごらせる

ウ しげきしゅうがする

エ だっ色作用かある

解説を見る

二酸化炭素の特徴だよ

- 空気の1.5倍重い

- 無色、無しゅう

- 石かい水に通すと白くにごる

- だっ色作用はない

応援ねこ

問題1ー3

集めた酸素の中に

火のついたスチールウール

(細い鉄線)を

入れるとどうなりますか。

ア ほのおを出し激しく燃える

イ ほのおは出さずに火花を散らして激しく燃える

ウ 空気中と同じように燃える

エ すぐに火が消える

答えをチェック

イ ほのおは出さずに

火花を散らして激しく燃える

(2点)

解説を見る

スチールウールは鉄でできています。

金属は固体のまま酸素と結びついて燃え、燃えるときにほのおは出ないんだ

応援ねこ

「酸素や二酸化炭素を発生させて集めるときの装置」の五木模試過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

気体の集め方

- 水上置換法は水に溶けにくい気体を集めるのに適している

- 水に溶けにくい気体は酸素、水素、ちっ素

- 二酸化炭素は少し溶けるが水上置換法でも集められる

- 二酸化炭素の特徴は、①石かい水に通すと白くにごる、②無色・無しゅう、③空気の重さの1.5倍、④だっ色作用はない

- 石かい石に塩酸を加えると、石かい石に含まれる炭酸カルシウムと塩酸が反応して二酸化炭素が発生する

- 過酸化水素水はそのままでも、ゆっくりと酸素と水に分解される

- 二酸化マンガンは過酸化水素水の分解を早めるが、二酸化マンガン自体は変化しない

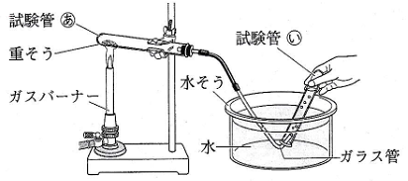

炭酸水素ナトリウムを加熱して発生した気体を集める装置

2019年の『特別回』五木模試に出題された「炭酸水素ナトリウムを加熱して発生した気体を集める装置」に関する過去問を解説します。

問題数5問、解答数5問。

問題2-1

重そう(炭酸水素ナトリウム)を

試験管「あ」に入れ

図のようにガスバーナーで加熱し

発生した気体を

試験管「い」の中に集めた。

気体の発生が終わってから

ガスバーナーの火を消して

加熱していた試験管「あ」の中を

確認すると

白色の固体が残っており

試験管「あ」のロには

液体がついていました。

重そうをバーナーで加熱し気体を集める

重そうをバーナーで加熱し気体を集める

図のような気体の集め方を

何といいますか。

解説を見る

発生した気体を、水と置きかえて集める方法を水上置かん(法)と言います

水に溶けにくい気体を集める場合に使うよ。集めた体積が見てわかるのが便利だね。

応援ねこ

問題2-2

試験管「い」の

1本目に集められた気体は捨て

2本目以降に集められた気体

について調べます。

1本目に集められた気体を

捨てるのはなぜですか。

その理由を答えなさい。

ア 1本目には、加熱した試験管「あ」の中の空気が多くふくまれるから。

イ 1本目には、加熱した試験管「あ」の中でできた水蒸気が多くふくまれるから。

ウ 1本目には、水そうの水の中にとけていた気体が多くふくまれるから。

エ 1本目には、水そうの中の水が変化してできた水蒸気が多くふくまれるから。

答えをチェック

ア 1本目には、

加熱した試験管「あ」の中の

空気が多くふくまれるから。

解説を見る

加熱の始めは、

試験管の中の空気を

集めてしまうので

1本目に集めた気体は

捨てるようにします。

問題2-3

この実験を行うとき、

加熱している試験管「あ」のロを

少し下げます。

その理由を選びなさい。

ア 発生した気体を早く送り出すため。

イ 試験管「あ」の底に液体が流れるのを防ぐため。

ウ 重そうの温度を高くするため。

工 試験管「あ」のロの部分に熱を伝えるため。

解説を見る

加熱している試験管に

液体が流れ込むと

試験官が割れる

おそれがあります。

試験管の底に

液体が流れ込んで

試験官が割れるのを

防ぐために

試験管の口を

少し下げるんだね

応援ねこ

問題2-4

加熱していた試験管「あ」の

ロについていた液体に

青色の塩化コバルト紙をつけると

塩化コバルト紙が

うすい赤色に変化しました。

試験管「あ」のロについていた

液体は何ですか。

解説を見る

塩化コバルト紙は

水につけると

青色から赤色に変化する。

塩化コバルト紙は

水の発生を

確認するために

使うんだね

応援ねこ

問題2-5

試験管「い」に

集められた気体と

同じ気体が発生する反応を

次から選びなさい。

ア 過酸化水素水に二酸化マンガンを加える。

イ 木炭を燃やす。

ウ アルミニウムにうすい塩酸を加える。

工 水素を燃やす。

解説を見る

炭酸水素ナトリウムを

加熱すると

炭酸ナトリウムと

水と二酸化炭素に

分かれる。

木炭を燃やすと

木炭に含まれる炭素と

酸素が結びつき

二酸化炭素が発生する。

応援ねこ

「炭酸水素ナトリウムを加熱して発生した気体を集める装置」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 水上置換法は水に溶けにくい気体を集める場合に使う。集めた体積が見てわかるのが便利

- 試験管の加熱始めは、試験管の中の空気を集めてしまうので、最初に集めた気体は捨てる

- 加熱している試験管に液体が流れ込むと試験官が割れるおそれがある。試験管の口を少しさげて加熱部分に液体が流れ込まないようにする

- 塩化コバルト紙は水につけると青色から赤色に変化する。水の発生を確認するために塩化コバルト紙を使う

- 炭酸水素ナトリウムを加熱すると炭酸ナトリウムと水と二酸化炭素に分かれる。木炭を燃やすと木炭に含まれる炭素と酸素が結びつき二酸化炭素が発生する

いろいろな気体の性質

平成29年の『第6回』五木模試に出題された「いろいろな気体の性質」に関する過去問を解説します。

問題数4問、解答数5問。合計14点。

問題3-1

気体Aはとても水にとけやすく、

その水よう液はアルカリ性を示す。

気体Bは空気中に

最もたくさんふくまれている。

気体A、気体Bは何ですか。

それぞれ記号で答えなさい。

ア 酸素

イ 水素

ウ ちっ素

エ 二酸化炭素

答えをチェック

気体A:エ 二酸化炭素

気体B:ウ ちっ素

(2点×2=4点)

解説を見る

アンモニアはとても水にとけやすく、その水よう液はアルカリ性を示します。また、空気中の成分は、 体積の割合で約78 %がちっ素、約21 %が酸素です。

アンモニアは水にとけやすく、溶けた水溶液はアルカリ性!

空気の成分は、ちっ素が約78%、酸素が約21%だよ。

応援ねこ

問題3-2

気体Cを石灰水に通すと、

石灰水が白くにごる。

気体Cが発生するものを

次からすべて選び

記号で答えなさい。

ア 重そう(炭酸水素ナトリウム)を加熱する。

イ スチールウールを燃やす。

ウ 二酸化マンガンにオキシドール(うすい過酸化水素水)を加える。

エ 石灰石にうすい塩酸を加える。

オ アルミニウムの粉末に水酸化ナトリウム水よう液を加える。

答えをチェック

ア 重そう(炭酸水素ナトリウム)を加熱する。

エ 石灰石にうすい塩酸を加える。

(4点)

解説を見る

石灰水に二酸化炭素を通すと白くにごるので、気体Cは二酸化炭素です。

アのように、重そう(炭酸水素ナトリウム)を加熱すると、炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水に分解されます。

イのように、スチールウールを燃やすと酸化鉄ができますが、気体は発生しません。

ウのように、二酸化マンガンにオキシドール(うすい過酸化水素水)を加えると酸素が発生します。

工のように、石灰石にうすい塩酸を加えると二酸化炭素が発生します。

オのように、アルミニウムの粉末に水酸化ナトリウム水よう液を加えると水素が発生します。

二酸化炭素は石灰水に通すと白くにごるのが特徴だよ。

炭酸水素ナトリウムを加熱したり、石灰石に塩酸を加えることで、二酸化炭素が発生するんだね。

応援ねこ

問題3-3

気体Dの入った試験管の中に

火のついた線こうを入れると

線こうがほのおを上げて燃える。

気体Dを集める方法として

もっとも適当なものを

次から選びなさい。

ア 下方置かん法

イ 上方置かん法

ウ 水上置かん法

解説を見る

気体Dのようにほかのものを燃やすはたらきがあるのは酸素です。

酸素は水にとけにくいので、水上置かん法で集めます。

酸素はものを燃やす特徴があるよ。

水にも溶けにくいから水上置かん法で集めよう。

応援ねこ

問題3ー4

気体Eの入った試験管のロに

マッチの火を近づけると、

気体Aが「ポンッ」という

音を出して燃える。

気体Eが燃えると何ができますか。

物質名を答えなさい。

解説を見る

気体Eのように、空気(酸素)があるところで音を出してばく発するように燃える気体は水素です。

水素が燃えると、酸素と結びついて水になります。

応援ねこ

「いろいろな気体の性質(アンモニア、水素、酸素、二酸化炭素)」の五木模試過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

気体の発生とその性質

- アンモニアは水にとけやすく、溶けた水溶液はアルカリ性になる

- 石灰水に二酸化炭素を通すと白くにごる

- 二酸化炭素は炭酸水素ナトリウムを加熱したり、石灰石に塩酸を加えることで発生する

- 空気の成分は、ちっ素が約78%、酸素が約21%

- 酸素はものを燃やす特徴がある

- 酸素は水に溶けにくいので、水上置かん法で集める

- 水素は音を出してばく発するように燃える

- 水素が燃えると水ができる

「ものが燃えるしくみ/気体の集め方」の過去問まとめ

今回は五木模試で出題された「ものが燃えるしくみ/気体の集め方」を紹介しました。

記憶に定着させるため、学んだことを復習しておきましょう。

- 酸素や二酸化炭素を発生させて集めるときの装置

- いろいろな気体の性質

繰り返し過去問で学習し、記憶の定着を図りましょう。

ポチップ

ポチップ