- 「ものが燃えるしくみ」ってどんな問題が出るの?

- 過去問で難易度を確認したい

こんな思いに応えます。

実は『ものが燃えるしくみ』は第2回の五木模試で必ず出題されるのはご存知でしょうか。

必ず出題されるため、勉強すればかなりの確率で得点を伸ばせるでしょう。

応援ねこ

なお、全7回の出やすい問題も解説しています。

この記事を読むことで

- 「ものが燃えるしくみ」の過去問で腕試しができる

- 五木模試の事前対策をすることで得点源にできる

- 他の受験生から頭一つ抜けることができる

五木模試は標準レベルの良問が多いので、基礎固めにも活用できます。

過去問で基本の定着を図りつつ、本番の五木模試対策ができれば最高ですよね。

応援ねこ

本記事と関連する「ものが燃えるしくみ・気体の集め方」も合わせてどうぞ。

五木模試過去問「ものが燃えるしくみ/酸素のはたらき」学習内容

「ものが燃えるしくみ」は、五木模試では5月に実施される第2回から出題されます。

小学校の授業では6年の4月ころ習う単元で、次の内容を学習します。

「ものが燃えるしくみ/酸素のはたらき」の学習内容

- ろうそくが燃える前ともえたあとの空気

- ものを燃やす酸素のはたらき

- ろうそく・木片・スチールウール(鉄)の燃え方

五木模試では、実験形式で「ものが燃えるしくみ」に関する問題が出題されます。

過去問で勉強することで要点をつかみ、五木模試本番でも答えられるようにしておきましょう。

ポチップ

ポチップ

五木模試過去問「ものが燃えるしくみ/酸素のはたらき」4選

「ものが燃えるしくみ/酸素のはたらき」について五木模試の過去問を5題集めています。

- ものの燃え方と空気

- ろうそくの燃え方

- 燃えたときに起こる気体の変化

- 木の燃え方

- 金属(鉄・マグネシウム)の燃え方

ものの燃え方と空気

2021年の『第2回』五木模試に出題された「ものの燃え方について調べる実験」に関する過去問を解説します。

問題数4問、解答数5問。合計14点。

問題1-1

【実験1】

4つの集気びんに気体を満たし

少量の石かい水を入れた。

ガラス板でふたをしてふったら、

1つの石かい水だけ白くにごった。

石かい水が白くにごったのは

どの気体を入れた集気びんですか。

ア 酸素

イ ちっ素

ウ アンモニア

エ 二酸化炭素

解説を見る

石かい水は

二酸化炭素をふくむと白くにごる

水にとけにくい

白色の固体の炭酸カルシウムができるよ

応援ねこ

問題1-2

【実験2】

4つの集気びんに気体を満たし、

火のついたろうそくを入れて

ガラス板でふたをした。

ある集気びんの中のろうそくだけ

しばらく激しく燃え続けた。

ほかの3つのろうそくの火は

集気びんの中に入れると

すぐ消えた。

ろうそくが

しばらく激しく燃え続けたのは、

どの気体を入れた集気びんですか。

ア 酸素

イ ちっ素

ウ アンモニア

エ 二酸化炭素

解説を見る

ものが燃えるためには酸素が必要

空気中には

体積の割合で

約21 %の酸素が

ふくまれているよ

応援ねこ

問題1-3

【実験3】

集気びんの中で

しばらく激しく燃えたろうそくを

火が消えたら

すぐに集気びんからとり出し、

ガラス板でふたをして

集気びんの中を観察した。

(1)集気びんの内側に

水てきがついて少しくもっていた。

集気びんをふったところ、

(2)石かい水が白くにごった。

(1)(2)から、ろうそくの中に

それぞれ何がふくまれていることが

わかりますか。

ア 鉄

イ 炭素

ウ 水素

エ いおう

答えをチェック

(1)ウ 水素 (2)イ 炭素

(2点×2=4点)

解説を見る

(1)水素をふくんでいる物質が

燃えると水ができます。

応援ねこ

(2)炭素をふくんでいる物質が

燃えると二酸化炭素ができます。

応援ねこ

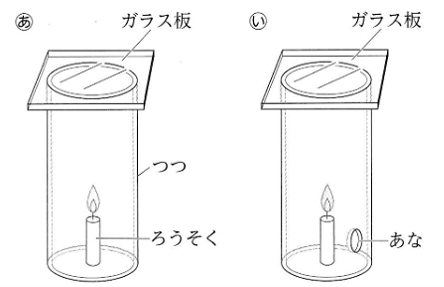

問題1ー4

【実験4】

火のついたろうそくを4本たて、

図のようなつつをかぶせて

ガラス板でふたをした。

ろうそくの火の様子を観察したら

1つのろうそくだけが燃え続けた。

ろうそくの火が

燃え続けたのはどれですか。

解説を見る

燃えると酸素が減る

燃え続けるためには

新しい酸素が必要なんだね

応援ねこ

あ:新しい空気が入ってくるところがないので、しばらくして火が消える

い:上しょうした空気が出ていくところがないので、 下にあながあいていても新しい空気が入ってこれず、しばらくして火が消える

う:上のあなから上しょうした空気が出ていこうとするが、新しい空気が入ってくるところがないので、しばらくして火が消える

え:上しょうした空気は上のあなから出ていき、新しい空気が下のあなから入ってくるので、ろうそくの火は燃え続ける

ろうそくの火であたためられた空気は、

ぼう張して軽くなって上しょうするよ

応援ねこ

「ものの燃え方について調べる実験」の五木模試過去問を解説しました。

基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

ものを燃やす酸素のはたらき

- 酸素は空気中に体積割合で約21%含まれている

- ものが燃えるとき、酸素と結びついて熱や光がでる

- 空気はあたためられると、ぼう張して軽くなり、上しょうする

- 燃えると酸素が減る。燃え続けるためには新しい酸素が必要

- 水素をふくんだ物質が燃えると酸素と結びついて水ができる

- 炭素をふくんだ物質が燃えると酸素と結びついて二酸化炭素ができる

- 二酸化炭素を石かい水に通すと白くにごる。理由は、白色の固体の炭酸カルシウムができるから

- 二酸化炭素は無色・無しゅう、空気の重さの1.5倍、だっ色作用はない

ろうそくの燃え方

2021年の『第6回』五木模試に出題された「ろうそくの燃え方について調べる実験」に関する過去問を解説します。

問題数4問、解答数4問。合計14点。

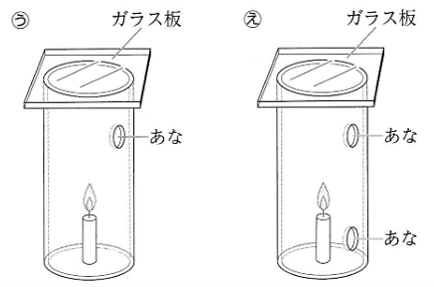

問題2-1

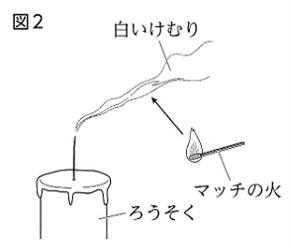

【実験1】

ろうそくの火のえん心の部分

(ろうそくのしんに近い部分)に

ガラス管を入れ、

ガラス管の先(図1のAの部分)を

観察した。

Aの部分では

どのようなようすが見られますか。

ア 白いけむりのようなものが出た

イ 黒いけむりのようなものが出た

ウ 赤いけむりのようなものが出た

エ 何も変化は見られなかった

解説を見る

ガラス管をろうの気体があるえん心に差しこんでいるので、ガラス管の先からろうの気体が出てくる。

ろうの気体がまわりの空気によって冷やされ、ろうが液体や固体になって白いけむりのように見える。

ガラス管の先から出てくるのはろうの気体だよ

ろうがまわりの空気で冷やされて液体や固体になるとき白いけむりのように見えるんだ

応援ねこ

問題2-2

図1のAの部分に

マッチの火を近づけると

どうなりますか。

ア マッチの火が激しく燃える

イ マッチの火が消える

ウ Aの部分に火がつく

エ 何も変化は見られない

解説を見る

ガラス管の先から出てくるのはろうの気体。ろうが燃えるので、ガラス管の先に火がつく。

ガラス管から出てくるのは、ろうの気体。

マッチの火を近づけると火がつくよ

応援ねこ

問題2ー3

【実験2】

ろうそくの火を消すと

図2のような

白いけむりのようなものが

見られた。

白いけむりのようなものに

マッチの火を近づけると

どうなりますか。

ア マッチの火が激しく燃える

イ マッチの火が消える

ウ ろうそくに火がつく

エ 何も変化は見られない

解説を見る

ろうの液体や固体からできた白いけむりが加熱されて気体になって燃えます。そのほのおがろうそくのしんに伝わって、ろうそくに火がつきます。

白いけむりはろう。

火を近づけると気体になって燃えるんだ。

燃えたときのほのおがろうそくのしんに伝わって、ろうそくに火がつくんだよ。

応援ねこ

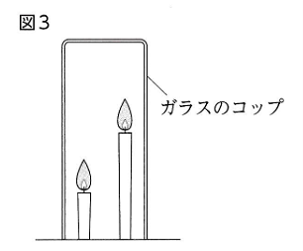

問題2ー4

【実験3】

図3のように

長いろうそくと短いろうそくに

火をつけ、その上から

細長いガラスのコップをかぶせて

ろうそくの火のようすを

観察した。

長いろうそくと短いろうそくでは、どちらの火が先に消えますか。

ア 長いろうそくが先に消える

イ 短いろうそくが先に消える

ウ 同時に消える

エ どちらの火も消えない。

解説を見る

ろうそくが燃えることによって酸素がへった空気は、ろうそくの火によってあたためられてぼう張し、 軽くなって上しょうする。

酸素がへった空気がコップの上のほうからたまるので、ほのおが上にある長いろうそくの火が先に消える。

酸素が減った空気があたためられてコップの上にたまる。

コップの上は酸素が少なくなるため、長いろうそくの火が先に消えるよ。

応援ねこ

「ろうそくの燃え方について調べる実験」を解説しました。学習内容のまとめです。

ろうそくの燃え方

- ろうそくのえん心にあるのはろうの気体

- ろうの気体が冷やされ液体や固体になるときに白いけむりのように見える

- ろうそくのえん心から出たろうの気体にマッチの火を近づけると火がつく

- ろうそくが燃えることで空気中の酸素が減る

- 酸素が減るとろうそくは燃え続けられない

- ろうそくが燃えることで空気があたためられ、その空気は軽くなって上昇する

- ガラスコップの中でろうそくを燃やすと、酸素が減った空気がコップの上にたまる

- その場合、コップの上の酸素が少ないので、ろうそくが長いほど燃え続けられない

ものが燃えたときに起こる変化

平成30年の『第4回』五木模試に出題された「ものが燃えたときに起こる変化」に関する過去問を解説します。

問題数4問、解答数4問。

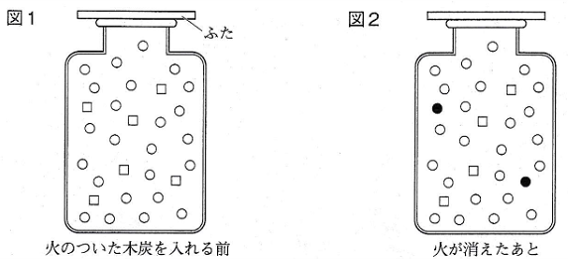

問題3-1

空気が入った集気びんの中に

火のついた木炭を入れ

すぐにふたをすると

しばらくしてから

木炭の火は消えた。

図1は

火のついた木炭を入れる前の

集気びんの中の気体のようすを

図2は

木炭の火が消えたあとの

集気びんの中の気体のようすを

〇、▢、●のモデルを使って

表したものです。

ただし、

水蒸気や木炭の体積は

考えなくてよいものとする。

集気びんの気体の変化

集気びんの気体の変化

〇、●はそれぞれ

何という気体を表しているか。

解説を見る

空気中の成分のほとんどが

ちっ素で、約78%含まれている。

▢は酸素を表す。

木炭に含まれる炭素と酸素が

結びつくことで

二酸化炭素ができる。

応援ねこ

問題3-2

▢の気体の性質として

適当なものを答えなさい。

ア マッチの火を近づけるとポンと音を立てて燃える。

イ 空気の重さの約1.5倍の重さである。

ウ 鼻をさすようなにおいがする。

工 ほかのものが燃えるのを手助けする。

問題3-3

火が消えたあとの

集気びんから木炭をとり出し

少量の石かい水を入れ

すぐにふたをして

集気びんをよくふると

石かい水が白くにごった。

このことと関係しているのは

どのモデルで表した気体か。

次から選びなさい。

ア 〇

イ ▢

ウ ●

解説を見る

●は二酸化炭素。

二酸化炭素は石かい水と反応して白くにごる

問題3-4

石かい水を白くにごらせた

気体が発生するものを

次からすべて選びなさい。

ア スチールウールを加熱して燃やしたとき。

イ 貝がらにうすい塩酸を加えたとき。

ウ アルミニウムへんにうすい塩酸を加えたとき。

エ 重そう(炭酸水素ナトリウム)を加熱したとき。

答えをチェック

イ 貝がらにうすい

塩酸を加えたとき

エ 重そう(炭酸水素ナトリウム)を

加熱したとき

「ものが燃えたときに起こる変化」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 空気中にはちっ素が約78%、酸素が約21%含まれている

- 木炭には炭素が含まれており、木炭を燃やすと炭素と酸素が結びつき二酸化炭素ができる

- 石かい水はに二酸化炭素と反応すると白くにごる

- 二酸化炭素は、貝殻に塩酸を加えたり、重そう(炭酸水素ナトリウム)を加熱することで発生する

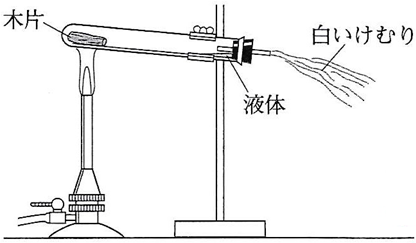

木の燃え方

平成29年の『第6回』五木模試に出題された「木の燃え方を調べる実験」に関する過去問を解説します。

問題数3問、解答数3問。合計10点。

問題4ー1

試験管内の木片を加熱すると

ガラス管から

白いけむりのようなものが出た。

木片は黒色の物質となり

液体も発生した。

図のように、

試験管の口を

少し下げるのはなぜですか。

理由を25字以内で答えなさい。

答えをチェック

発生した液体が

加熱部分に流れるのを防ぐため。

(試験管が割れるのを防ぐため。)

(4点)

解説を見る

発生した液体が加熱している部分に流れこむと、試験管が割れるおそれがあります。そのため、発生した液体が加熱部分に流れこまないように試験管のロを少し下げるのです。

試験管が割れたら危険。必ず試験管の口を下に下げよう

応援ねこ

問題4ー2

白いけむりのようなものが

出ているガラス管の先に

マッチの火を近づけると

どうなりますか。

ア マッチの火が大きくなる

イ マッチの火が消える

ウ ガラス管の先に火がつく

エ 白いけむりのようなものが黒くなる

解説を見る

白いけむりのようなものを木ガスといいます。木ガスの中には水素などの燃える気体がふくまれているので、木ガスにマッチの火を近づけると、木ガスが出てきているガラス管の先に火がっきます。

白いけむりは木ガス。

水素をふくんでいるから火がつくんだよ。

応援ねこ

解説を見る

空気が入らないようにして加熱し、熱によって物質を分解することを蒸し焼き (かんりゅう)といいます。

木を蒸し焼きすると、木炭(固体)と木ガス(気体) 、木さく液(液体)、木タール(液体)に分解されます。

空気が入らないように木を燃やすことを

蒸し焼きと言うよ。

木は黒い炭になるんだね。

応援ねこ

「木の燃え方を調べる実験」を解説しました。学習内容のまとめになります。

木の燃え方

- 空気が入らないように試験管で木片を燃やすことを蒸し焼きと言う

- 空気がない状態で木片を燃やすと黒い炭になる

- 木片を試験管で燃やすと、水素を含んだ木ガスと液体が発生する

- 水素を含んだ木ガスは火がつく

- 試験管の加熱部分に液体が流れ込むと割れる恐れがある

- 試験管の口を下に向けて加熱部分に液体が流れ込まないようにする

金属(鉄・マグネシウム)の燃え方

2020年の『第2回』五木模試に出題された「金属(鉄・マグネシウム)の燃え方」に関する過去問を解説します。

問題数4問、解答数5問。合計10点。

問題5ー1

スチールウール(鉄)を

十分に加熱して燃やしたところ、

スチールウールはすべて

( ① ) と結びついて

黒色の物質に変化し、

全体の重さは( ② )。

次に、(A)マグネシウムリボンを

加熱して燃やしたところ、

マグネシウムはすべて

( ① )と結びついて

( ③ )色の物質に変化し、

全体の重さは( ④ )。

( ① ) にあてはまる

気体の名前を答えなさい。

( ② )( ④ )にあてはまる言葉を

それぞれ記号で答えなさい。

ア 重くなった

イ 軽くなった

ウ 変わらなかった

(③)にあてはまる色を、

次から選びなさい。

ア 赤

イ 緑

ウ 黒

エ 白

太字(A)のように

マグネシウムリポンが

燃えるときのようすを選びなさい。

ア 赤く強い光を出しながら燃える

イ 赤く弱い光を出しながら燃える

ウ 白く強い光を出しながら燃える

工 白く弱い光を出しながら燃える

解説を見る

ものが燃えるということは、熱や光を出しながら、はげしく酸素と結びつくことです。

ものが燃えるとき、

はげしく酸素と結びついて熱や光が出るよ。

応援ねこ

解説を見る

スチールウール(鉄)が燃えると酸素と結びついて酸化鉄になる。

マグネシウムが燃えると酸素と結びついて酸化マグネシウムになる。

どちらが燃えるときでも気体は発生せず、結びついた酸素の分だけ全体の重さは重くなります。

鉄が燃えると酸化鉄になって

マグネシウムが燃えると酸化マグネシウムになるよ。

燃えるときに気体は出ないんだ。

酸素と結びついたことで重さは重くなるよ。

応援ねこ

解説を見る

マグネシウムが燃えるときは、白色の強い光を出しながら燃えます。

応援ねこ

解説を見る

マグネシウムは白色の強い光を出しながら燃えたあと、白色の酸化マグネシウムになります。

マグネシウムが燃えた後は、白色の酸化マグネシウムができるよ

応援ねこ

「金属(鉄・マグネシウム)の燃え方」を解説しました。学習内容のまとめです。

金属の燃え方

- ものが燃えるとき、酸素と結びついて熱や光が出る

- 金属は固体のまま酸素と結びついて燃えるが、ほのおは出ない

- 金属は酸素と結びついたことで重さは重くなる

- 鉄が燃えると黒色の酸化鉄になる

- マグネシウムが燃えると白色の酸化マグネシウムになる

- マグネシウムは白い強い光を出しながら燃える

「ものが燃えるしくみ/酸素のはたらき」まとめ

今回は五木模試で出題された小6理科学習範囲である「ものが燃えるしくみ/酸素のはたらき」を過去問で学習しました。

- ものの燃え方と空気

- ろうそくの燃え方

- 木の燃え方

- 金属(鉄・マグネシウム)の燃え方

記憶に定着させるため、学んだことを復習し本番までに苦手を克服しておきましょう。

ポチップ

ポチップ