- 「ヒトや動物の体」の過去問を知りたい

- 覚えることが多いから、重要なとこだけ教えて欲しい

こんな思いに応えます。

五木模試は「実力を試すテスト」だと思って、充分な対策をせず受けるのは、本当にもったいない。

実は、要点を問う標準レベルの良問が多く出題されるので、五木模試で勉強するのは基礎を定着させる方法として最適なんです。

という私は、中学受験を経験した子供を持つ保護者です。我が子と共に中学受験に向き合ってきました。

重要箇所を学べる五木模試を繰り返し学習し、基礎固めとして活用しました。今は第一志望の中高一貫校に通っています。

これから中学受験に挑戦されるお子様にとって、少しでも学びやすいきっかけとなれるように、記事でまとめることにしました。

この記事で学べる過去問

- 「ヒトの呼吸」第3回出題

- 「ヒトの呼吸器官」第4回出題

- 「ヒトの心臓のはたらき」第6回出題

- 「血液の成分とはたらき」特別回出題

- 「ヒトとメダカの血液」第4回出題

- 「小腸のつくり」第3回出題

- 「消化と吸収」第4回出題

この記事を読むことで

- 「ヒトや動物の体」で出題された基本問題が分かるので、要点を先取りして知れる

- 重要部分から優先的な暗記に取り組め、短時間で高得点が取れる

- 本番の模試で解答できたことが自信につながり、次のテストも頑張れる

学習範囲が広いとどこから手をつけたらよいか分からず勉強がはかどらないものです。

あれもこれも勉強しようとして挫折するよりも、この記事で基本を学ぶだけでも教科書の理解が深まります。

この記事にまとめた過去問で要点を理解しから教科書や参考書で学び直し、効率の良い受験勉強をしていきましょう。

一問一答形式で「ヒトや動物の体」だけを学べるので、スキマ時間でも記事を読めます。

先取り学習と時短で、賢く点数UPしちゃいましょう。

応援ねこ

とはいえ、我が子に苦しい思いをさせて勉強を強制している気持ちになることはありませんか?

- 友達との遊びを我慢して勉強させていることに罪悪感を感じる

- 親が無理矢理、中学受験を押し付けているのではないか

- 中学受験を続けることが子供の為になるのだろうか?

そのような迷いがある方は、点数だけではなく「子供の成長」に目を向けてはいかがでしょうか。

五木模試過去問「ヒトや動物の体」学習内容

「ヒトや動物の体」は、五木模試では第3回から出題されます。

「ヒトや動物の体」の学習内容

- 酸素と二酸化炭素を効率よく交換する肺ほうのしくみ

- 血液中に含まれる成分とその役割

- 消化による栄養分の変化と吸収されるしくみ

- 草食動物と肉食動物の消化管の長さの違い

「ヒトや動物の体」は暗記すれば解答できる分野です。過去問を勉強することで要点をつかみ、模試本番でも答えられるようにしておきましょう。

五木模試過去問「ヒトや動物の体」5選

ヒトの呼吸

2021年の『第3回』五木模試に出題された「ヒトの呼吸」に関する過去問を解説します。

問題数6問、解答数7問。合計16点。

問題1-1

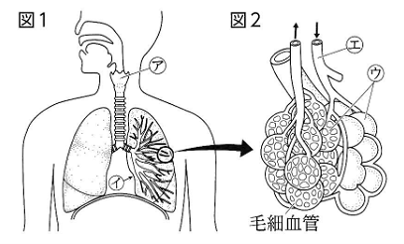

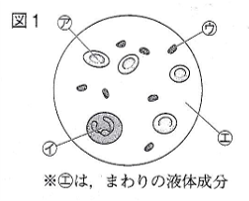

図1は肺などの呼吸に関するつくり、

図2は、図1の一部の拡大図です。

肺とその拡大図

肺とその拡大図

図1のアの管、

図2のウの小さなふくろを

何というか。

解説を見る

ロや鼻からつながった

「ア」を気管といい、

枝分かれしてからは

気管支とよばれる。

細く枝分かれした気管支の先たんは

肺ほうという小さなふくろに分かれている。

気管はのどの奥で食道とわかれる。

肺ほうの中に入ってきた空気から

肺ほうのまわりをとりまく毛細血管の中に

酸素をとり入れるよ

そして、

毛細血管の中から

肺ほうへ

二酸化炭素や水蒸気が出されるんだ

応援ねこ

問題1-2

図1の左肺のイの部分は、

右肺と比べて少しへこんでいる。

この位置に

ある器官があるのが理由だが、

この器官は何か。

ア 胃

イ 心臓

ウ かん臓

エ たんのう

解説を見る

胸(両肺の間)の中心より

少しだけ左によったところに

心臓(しんぞう)がある。

左肺の内側(イ)が

少しへこんでるのは、

心臓があるから

なんだね。

応援ねこ

問題1-3

肺の中が、図2のウのような

小さなふくろに

分かれていることで、

肺の表面積が大きくなる。

これは、

肺のはたらきのどのような点で

つごうがよいか。

20字以内で書きなさい。

解説を見る

肺の中が肺ほうという

無数の小さなふくろに

分かれることで

表面積が大きくなる。

気体の交かんをする

毛細血管と

ふれる場所が増え、

気体の交かんを

効率よく行えるよ。

応援ねこ

問題1ー4

図2の矢印は、

血液の流れる向きを表す。

図2のエは

どのような血管といえるか。

ア 酸素を多くふくむ血液が流れていて、肺動脈からつながっている。

イ 酸素を多くふくむ血液が流れていて、肺静脈からつながっている。

ウ 二酸化炭素を多くふくむ血液が流れていて、肺動脈からつながっている。

エ 二酸化炭素を多くふくむ血液が流れていて、肺静脈からつながっている。

答えをチェック

ウ 二酸化炭素を多くふくむ

血液が流れていて、

肺動脈からつながっている。

(2点)

解説を見る

矢印の向きから、エの血管は

心臓から肺動脈を通って

肺へ送られてきた

二酸化炭素の多い血液が

流れていることがわかる。

問題1-5

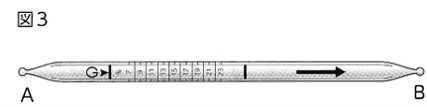

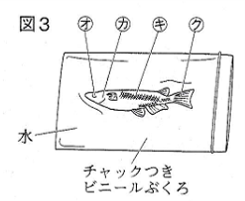

図3は、

酸素用気体検知管(7~23%用)を

表す。

酸素用気体検知管

酸素用気体検知管

使い方として

正しいものを選びなさい。

ア A側のはしだけをチップホルダーで折り、 A側を気体採取器にさしこむ。

イ A側のはしだけをチップホルダーで折り、 B側を気体採取器にさしこむ。

ウ B側のはしだけをチップホルダーで折り、 A側を気体採取器にさしこむ。

エ B側のはしだけをチップホルダーで折り、 B側を気体採取器にさしこむ。

オ 両はしをチップホルダーで折り、 A側を気体採取器にさしこむ。

カ 両はしをチップホルダーで折り、 B側を気体採取器にさしこむ。

答えをチェック

カ 両はしをチップホルダーで折り、

B側を気体採取器にさしこむ。

(2点)

解説を見る

調べる気体は、

気体検知管の中を通って

気体採取器の中に入るので、

両はしをチップホルダーで

折らなければなりません。

矢印の向きに

Bの側を気体採取器にさしこみ、

Aの側にはゴムのカバーをつけておきます。

応援ねこ

問題1-6

はいた息の中にふくまれる

酸素や二酸化炭素の体積の割合を

気体検知管で調べた結果として

適当なものを、次から選びなさい。

ア 酸素は約17%二酸化炭素は約0.04%

イ 酸素は約17%二酸化炭素は約4%

ウ 酸素は約21%二酸化炭素は約0.04%

エ 酸素は約21%二酸化炭素は約4%

解説を見る

吸った息(空気)の中の

酸素の体積の割合は約21%

二酸化炭素の体積の割合は約0.04%

はいた息の中の

酸素の体積の割合は約17%

二酸化炭素の体積の割合は約4%

呼吸によって

酸素がとり入れられて二酸化炭素が出されるので、

吸った息に比べて

はいた息の酸素の体積の割合は小さくなり、

二酸化炭素の体積の割合は大きくなる。

応援ねこ

「ヒトの呼吸」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- ロや鼻からつながった気管は枝分かれして気管支とよばれ気管支の先たんに肺ほうという小さなふくろがある

- 酸素は肺ほうのまわりをとりまく毛細血管の中にとり入れ、毛細血管の中から肺ほうへ二酸化炭素や水蒸気が出される

- 肺ほうという無数の小さなふくろのおかげで毛細血管とふれる表面積が増え、気体の交かんを効率よく行える

- 心臓は胸の中心より少し左にあるため、左肺の内側は少しへこんでいる

- 心臓から肺へ送られる血管は肺動脈と呼び二酸化炭素の多い血液が流れている

- 酸素の体積割合は吸った息は約21%、はいた息で約17%に減る。二酸化炭素の体積割合は吸った息で約0.04%、はいた息で約4%に増える。窒素は変わらず約78%

- 気体検知管は気体の体積割合を調べる器具で、酸素用と二酸化炭素用がある。気体検知管の両はしをチップホルダーで折り矢印の向きに気体採取器へ差し込んで使う

ヒトの呼吸器官と血液のじゅんかん

2019年の『第4回』五木模試に出題された「ヒトの呼吸器官と血液のじゅんかん」に関する過去問を解説します。

問題数6問、解答数8問。

問題2-1

ヒトは生きていくために体の中で

エネルギーをつくっている。

食物から栄養分をとり入れ、

空気中から酸素をとり入れる。

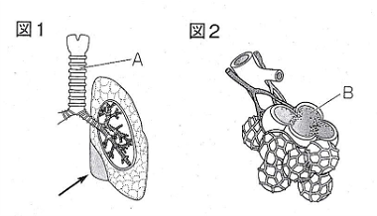

図1は、空気中から酸素を

体内にとり入れるための肺を表し、

図2は、肺の一部を拡大したもの。

肺とその拡大図

肺とその拡大図

ロや鼻からとり入れた空気は

図1のAの管を通り、

Aの管が枝分かれをくり返して

細くなった先にある

図2のBの小さなふくろの中に入る。

ふくろのまわりをとり巻く

毛細血管との間では、

物質の交かんが行われる。

① 図1のAの管は何か。

② 図2のBの小さなふくろは何か。

解説を見る

ロや鼻からつながった

「A」を気管といい、

枝分かれしてからは

気管支とよばれる。

細く枝分かれした

気管支の先たんは

肺ほうという

小さなふくろに分かれている。

肺ほうの中に入ってきた空気から

肺ほうのまわりをとりまく毛細血管の中に

酸素をとり入れるよ

そして、

毛細血管の中から

肺ほうへ

二酸化炭素や水蒸気が出されるんだ

応援ねこ

問題2-2

肺は左右に1つずつあるが、

図1の肺の矢印でさした部分は

一部分がへこんでおり、

ある器官がおさまっているから。

ある器官とは何か。

ア 胃

イ 心臓

ウ じん臓

エ かん臓

解説を見る

胸(両肺の間)の中心より

少しだけ左によったところに

心臓(しんぞう)がある。

左肺の内側(イ)が

少しへこんでるのは、

心臓があるから

なんだね。

応援ねこ

問題2-3

図2のBのふくろの中に

入ってきた空気中から

まわりの毛細血管の中に

酸素をとり入れ、

毛細血管の中からBのふくろの中へ

不要なものが出される。

毛細血管の中にとり入れた

酸素を運ぶはたらきをもつものを

次から選びなさい。

ア 赤血球

イ 白血球

ウ 血小板

エ 血しよう

解説を見る

赤血球:酸素を運ぶ

白血球:細きんなどをとりのぞく

血小板:出血をとめる

血しょう:液体の成分で、養分・二酸化炭素・不要物を運ぶ

問題2ー4

肺の中が図2のBのような

小さなふくろに分かれていることは

どのようなよい点がありますか。

「表面積」の語を使って、

20字以内で書きなさい。

解説を見る

肺の中が肺ほうという

無数の小さなふくろに

分かれることで

表面積が大きくなる。

気体の交かんをする

毛細血管と

ふれる場所が増え、

気体の交かんを

効率よく行えるよ。

応援ねこ

問題2-5

肺で毛細血管の中に

とり入れた酸素は

心臓に運ばれてから全身へ送られ

全身で生きるための

エネルギーがとり出される。

肺で毛細血管に取り入れた酸素を

心臓へ送る血液が流れる血管を

何といいますか。

ア 大動脈

イ 大静脈

ウ 肺動脈

エ 肺静脈

解説を見る

心臓から肺動脈を通って

肺へ送られてきた血管は

二酸化炭素の多い血液が

流れている。

問題2-6

全身へ運ばれた酸素は

食物からとり入れた栄養分を分解し

エネルギーをとり出している。

ブドウ糖を栄養分として

このはたらきが行われたとき、

どのような物質ができるか。

次から2つ選びなさい。

ア 水素

イ ちっ素

ウ 二酸化炭素

エ 水

オ 塩酸

カ にょう素

キ アミノ酸

「ヒトの呼吸器官と血液のじゅんかん」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- ロや鼻からつながった気管は枝分かれして気管支とよばれ気管支の先たんに肺ほうという小さなふくろがある

- 酸素は肺ほうのまわりをとりまく毛細血管の中にとり入れ、毛細血管の中から肺ほうへ二酸化炭素や水蒸気が出される

- 肺ほうという無数の小さなふくろのおかげで毛細血管とふれる表面積が増え、気体の交かんを効率よく行える

- 心臓は胸の中心より少し左にあるため、左肺の内側は少しへこんでいる

- 心臓から肺へ送られる血管は肺動脈と呼び二酸化炭素の多い血液が流れている

- 血液中の各成分のはたらき、赤血球:酸素を運ぶ、白血球:細きんなどをとりのぞく、血小板:出血をとめる、血しょう:液体の成分で、養分・二酸化炭素・不要物を運ぶ

心臓のつくりとはたらき

2021年の『第6回』五木模試に出題された「心臓のつくりとはたらき」に関する過去問を解説します。

問題数6問、解答数6問。合計16点。

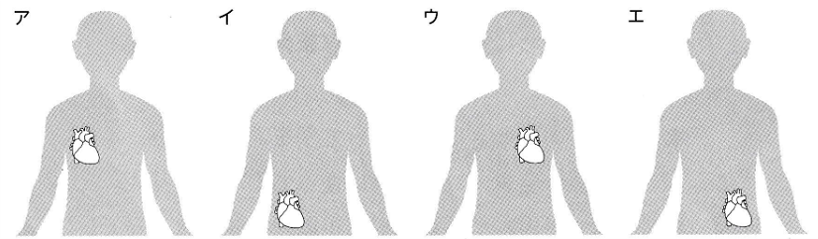

問題3-1

ヒトの心臓は、

どのあたりにありますか。

正しく表しているものを、

次から選びなさい。

ヒトの心臓の位置

ヒトの心臓の位置

ただし、

図は人を正面(顔がある側)から

見ているものとします。

解説を見る

ヒトの心臓は

胸の付近の中心より

少し左よりくらいの

位置にあります。

問題3-2

ヒトの心臓のはたらきについて

正しいものを選びなさい。

ア 赤血球(せつけっきゅう)や白血球、血小板などの血液にふくまれる固体成分をつくる。

イ 血しょうのような血液の液体成分をつくる。

ウ ポンプのように、血液を全身や肺へ送り出す。

エ 血液をさらさらにして血液を流れやすくする。

答えをチェック

ウ ポンプのように、

血液を全身や肺へ送り出す。

(2点)

解説を見る

心臓は血液を

全身や肺(はい)へ送り出すポンプ

のようなはたらきをしています。

血液の成分を作ったり、

血液をさらさらにする

はたらきはないよ

応援ねこ

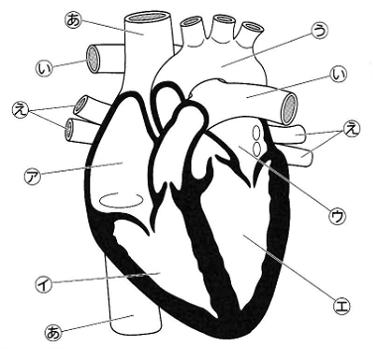

問題3-3

次の図は、

ヒトの心臓を

正面(顔がある側)から

見たものを

模式的に表したものです。

ヒトの心臓のつくり

ヒトの心臓のつくり

心臓の中の4つの部屋うち、

もっとも厚い筋肉で

できている部屋はどこですか。

図のア~エから選びなさい。

解説を見る

イとエの心室は

血液を送り出す部屋なので

厚い筋肉(きんにく)で

できています。

特にエの左心室は

全身へ血液を送り出すので、

肺へ血液を送り出す右心室より

厚い筋肉でできているよ

応援ねこ

問題3-4

母親の体内の中で

育っているたい児の

心臓のまわりには、

動脈管という

特別な血管があり、

肺動脈と大動脈を

つないでいます。

動脈管が

つないでいる血管を、

問題3-3の図のあ~えから

2つ選びなさい。

解説を見る

たい児は羊水の中にいるので、

酸素はたいばんで

母親の血液から受けとっていて

呼吸(こきゅう)はしておらず、

肺ははたらいていません。

そのため、

右心ぼうと左心ぼうの間に

らん円こうという穴(あな)が

あいていています。

全身から右心ぼうに

もどってきた血液の一部は

らん円こうを通って

左心ぼうに入り、

左心室に送られてから

大動脈によって全身へ運ばれます。

肺動脈と大動脈は

動脈管という血管で

つながっていて、

右心ぼうから右心室に送られて

肺動脈から出ていった

血液の大部分は

肺を通らずに

動脈管から大動脈に送られて、

全身へ運ばれます。

応援ねこ

問題3-5

体重が60kgのヒトの心臓が

1回のはく動により

体の各部に送り出す血液は50g

1分間あたりのはく動数は70回、

ヒトの血液全体の重さは

体重の12分の1倍とします。

体重が60kgのヒトの心臓から

体の各部に送り出される血液は

1分間あたり何gですか。

解説を見る

1回の拍動で50gの血液が送り出され、

1分間で70回のはく動なので

50×70=3500(g)

問題3-6

体重が60kgのヒトの血液は

10分間あたり

体を何回じゅんかんしますか。

解説を見る

ヒトの体重は

60kg=60000g

血液全体の重さは

ヒトの体重の12分の1なので

60000÷12=5000(g)

1分間で送り出す血液の重さは

前問より3500(g)

10分間で送り出す血液の重さは

3500×10=35000(g)

よって、

10分間で血液がじゅんかんする回数は

35000÷5000=7(回)

「心臓のつくりとはたらき」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- ヒトの心臓は胸の付近の中心より少し左よりくらいの位置にある

- 心臓は血液を全身や肺へ送り出すポンプのはたらきをしており、血液の成分を作ったり、血液をさらさらにするはたらきはない

- 心室は血液を送り出す部屋で、厚い筋肉でできており、左心室は全身へ血液を送り出すので、肺へ血液を送り出す右心室より筋肉が厚い

- たい児は羊水の中にいるので、呼吸(こきゅう)はしておらず肺ははたらいていない

- たい児の右心ぼうにもどってきた血液の一部は右心ぼうと左心ぼうの間にある「らん円こう」という穴を通って左心ぼうに入る

- たい児の肺動脈から出ていった血液の大部分は肺を通らずに動脈管から大動脈に送られて全身へ運ばれる

血液の成分とはたらき

2021年の『特別回』五木模試に出題された「血液の成分とはたらき」に関する過去問を解説します。

問題数6問、解答数6問。合計16点。

問題4-1

血液中の成分の1つである

赤血球のはたらきとして

適当なものを選びなさい。

ア 細きんを死めっさせる。

イ 白血球のはたらきを助ける。

ウ 酸素を運ぶ。

エ 二酸化炭素を運ぶ。

解説を見る

赤血球:酸素を運ぶ

白血球:細きんなどをとりのぞく

血小板:出血をとめる

血しょう:液体の成分で、養分・二酸化炭素・不要物を運ぶ

問題4-2

赤血球の中にふくまれていて、

前問のはたらきをする物質を

何といいますか。

解説を見る

赤血球の中の

ヘモグロビンというタンバク質は、

酸素の多いところでは

酸素と結びつき

酸素の少ないところでは

酸素を放す

という性質があるため、

酸素を運ぶことができます。

問題4-3

おとなひとりあたりの体の中に、

赤血球は平均約20兆個あります。

また、

赤血球のじゅみようは約120日です。

このとき、

1日あたり

約何個の赤血球が

つくられていますか。

ア 約17万個

イ 約170万個

ウ 約1700万個

エ 約1億7000万個

オ 約17億個

カ 約170億個

キ 約1700億個

ク 約1兆7000億個

解説を見る

120日で20兆個の

赤血球ができればよいので

1日あたりにつくられる

赤血球の数は

20兆個=120日=1666.6…億個

となり、約1700億個

問題4-4

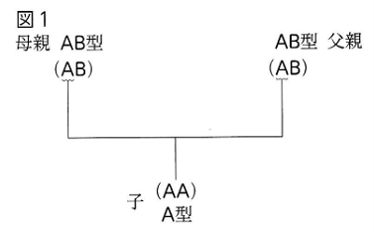

ヒトの血液型では

A型、 B型、 AB型、O型といった

ABO式血液型という分類法が

よく知られています。

これは赤血球にふくまれる

設計図によって決められています。

この設計図は

母親から1つ、父親から1つもらうので、

必ずひとりで2つの設計図をもっています。

設計図Aを

2つもっているときは(AA)と表し

血液型はA型になります。

同様に、

設計図Bを2つもっているとき(BB)はB型、

設計図Oを2つもっているとき(OO)はO型、

設計図Aと設計図Bを1つずつもっているとき

(AB)はAB型になります。

また、

設計図Aと設計図Oを

1つずつもっているとき(AO)はA型、

設計図Bと設計図Oを

1つずつもっているとき(BO)はB型になります。

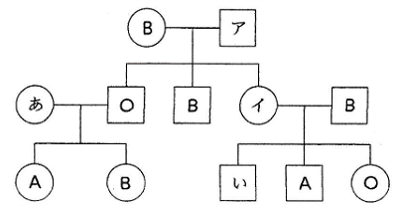

そして、図1のように、

AB型の母親から設計図Aを

AB型の父親から設計図Aを子が受けつぐと、

子の設計図は(AA)となるので

子の血液型はA型になります。

ヒトの血液型

ヒトの血液型

設計図Aを2つもつ母親と

設計図Bを2つもつ父親から

生まれる子の血液型を、

次から選びなさい。

ア A型

イ B型

ウ O型

エ AB型

解説を見る

表のように

(AA)の親と(BB)の

親から生まれた子の

血液型の設計図の組み合わせは

すべて(AB)となるので

子の血液型はすべてAB型となります。

血液型の設計図の組み合わせ

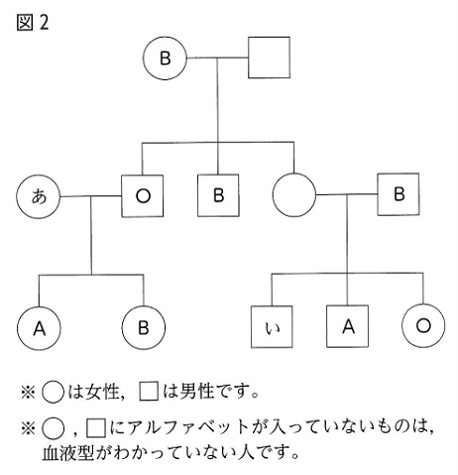

問題4-5

図2は

ある家系の血液型を示したもので

〇は女性▢は男性を表しています。

また、

〇や▢の中のアルファベットは

血液型を示しています。

家系の血液型

家系の血液型

「あ」にあてはまる

可能性がある血液型を

次からすべて選びなさい。

ア A型

イ B型

ウ O型

エ AB型

解説を見る

図のように

▢と〇のアルファベットが

入っていない部分を

アとイとします。

血液型の設計図

血液型の設計図

O型の設計図の組み合わせは

すべて(OO)で

O型と「あ」から

A型とB型の子が生まれていて

子は必ず設計図Oを

1つ受けついでいるので

このとき生まれた

A型とB型の子の

設計図の組み合わせは

それぞれ(AO)(BO)

だとわかります。

よって、

「あ」はAB型(AB)

であるとわかります。

問題4-6

前問の「い」にあてはまる

可能性がある血液型を

次からすべて選びなさい。

ア A型

イ B型

ウ O型

エ AB型

解説を見る

B型の親と

イからO型の子が

生まれているので、

両親とも設計図Oを

もっていることがわかり、

A型の子が生まれていることから

イは設計図Aを

もっていることがわかります。

よって、このときの

B型の親の

設計図の組み合わせは(BO)、

イの設計図の組み合わせは(AO)

であることがわかります。

表のように

(AO)の親と(BO)の親から

生まれた子の設計図には、

(AO)(BO)(AB)(OO)が現れます。

血液型の設計図の組み合わせ

いの血液型は、

A型(AO)、B型(BO)、AB型(AB)、O型(OO)の

すべての可能性があります。

このように、この問題は

「ア」の血液型や設計図の

組み合わせを求めなくても解けますが、

B型の親と「ア」からA型の子(イ)と

B型の子とO型の子が生まれているので、

両親ともに設計図Oをもち、

「ア」は設計図Aを

もっていることがわかります。

したがって、

アの設計図の組み合わせは(AO)で

血液型はA型であることもわかります。

「血液の成分とはたらき」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 赤血球の中のヘモグロビンというタンバク質は、酸素の多いところでは酸素と結びつき、酸素の少ないところでは酸素を放すことで酸素を運ぶ

ヒトとメダカの血液

2019年の『第4回』五木模試に出題された「ヒトとメダカの血液」に関する過去問を解説します。

問題数5問、解答数5問

問題5-1

図1は、

ヒトの血液を

けんび鏡で観察したときの

スケッチです。

けんび鏡で観察したヒトの血液

けんび鏡で観察したヒトの血液

図1の「ア」を

何といいますか。

問題5-2

ヒトの血液の成分で、

次の①、②のはたらきをしているのは

どれですか。

前問の図1の「ア」~「エ」から選び、

それぞれ記号で答えなさい。

①栄養分を運ぶ。

②血液の中に入ってきた細きんを包みこんで分解する。

解説を見る

ア⇒赤血球:酸素を運ぶ

イ⇒白血球:細きんなどをとりのぞく

ウ⇒血小板:出血をとめる

エ⇒血しょう:液体の成分で、養分・二酸化炭素・不要物を運ぶ

問題5-3

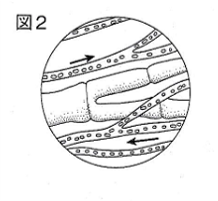

図2は、図3のように

水といっしょにヒメダカを

チャックつきビニールぶくろに入れ

その体の一部の血液の流れを

けんび鏡で観察したときのスケッチです。

図2の矢印は、

血液の流れている向きを示しています。

メダカの血管

メダカの血管

チャックつきビニール袋に入れたメダカ

チャックつきビニール袋に入れたメダカ

図2のヒメダカの血管の中を、

図1の「ア」のようなつぶは

どのように流れていますか。

ア 同じ向きに ほほ一定の速さで流れている。

イ 脈を打つように 一定の向きに速く流れたり、しばらく止まっていたりをくり返す。

ウ 左右に行ったり来たりをくり返している。

解説を見る

メダカの血管の中を

円ばん形の赤血球が

一定の向きに流れている

問題5-4

図2のような

ヒメダカの血液の流れは、

どの部分を観察したものですか。

図3の「オ」~「ク」から

選びなさい。

解説を見る

おびれを流れる血液の流れを

観察したもの。

おびれの先端に向かう血管(動脈)の方が

赤血球の流れる速さは速い。

血液の流れる向きは一定で

動脈の血液の方が

静脈の血液より

流れが速いよ

応援ねこ

問題5-5

ヒメダカの血液の流れを

観察するときに、

図3のように水を入れた

チャックつきビニールぶくろに

入れて行うのはなぜですか。

「ヒメダカを固定し、」に続けて

20字以内で書きなさい。

答えをチェック

ヒメダカを固定し、

ヒメダカを生かしたまま観察するため

解説を見る

ヒメダカが呼吸できるように

水を入れたビニールに入れよう。

「ヒトとメダカの血液」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 赤血球:酸素を運ぶ、白血球:細きんなどをとりのぞく、血小板:出血をとめる、血しょう:液体の成分で、養分・二酸化炭素・不要物を運ぶ

- メダカのおびれを流れる赤血球は一定の向きに流れている

- おびれの先端に向かう血管(動脈)の方がおびれの先端から遠ざかる血管(静脈)よりも赤血球の流れる速さは速い。

小腸・かん臓・じん臓のつくりとはたらき

平成30年の『第3回』五木模試に出題された「小腸・かん臓・じん臓のつくりとはたらき」に関する過去問を解説します。

問題数5問、解答数6問。合計14点。

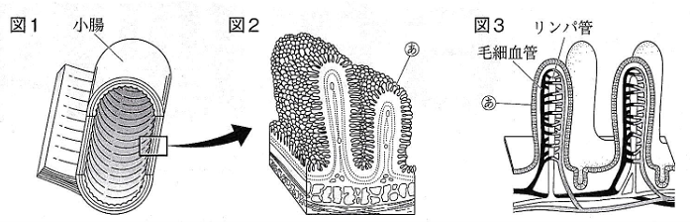

問題6-1

図1は小腸の断面図、

図2は図1のロの部分の拡大図、

図3は図2の「あ」のとっ起の断面図で

とっ起の中を毛細血管と

リンパ管が通っています。

小腸の断面とその拡大図

小腸の断面とその拡大図

図1のように、

小腸の内側にはひだがあり、

そのひだの表面には

図2の「あ」のような

とっ起がたくさん見られる。

「あ」のようなとっ起を

何といいますか。

解説を見る

小腸の内側にはひだがあり、

ひだの表面にはじゅう毛と呼ばれる

小さなとっ起が

密生(みっせい)している。

じゅう毛の中には

毛細血管とリンパ管が通っていて、

消化された栄養分は

毛細血管やリンパ管の中に吸収されるよ

応援ねこ

問題6-2

「あ」のようなとっ起があることで

栄養分を効率よく吸収できる。

栄養分を効率よく吸収できるのは、

小腸の内側に「あ」のような

とっ起がたくさんあることで、

小腸の何がどうなるからか。

20字以内で書きなさい。

解説を見る

小腸の内側に

じゅう毛が密生していることで、

表面積が大きくなる。

表面積が大きいと

栄養分を吸収できる

部分の面積が増え、

消化された栄養分を

効率よく吸収できるよ

応援ねこ

問題6-3

消化された栄養分は、

「あ」の中の毛細血管や

リンパ管の中に吸収される。

毛細血管の中に吸収される

栄養分を次から2つ選びなさい。

ア アミノ酸

イ しぼう酸

ウ ブドウ糖

エ モノグリセリド

解説を見る

食物の中の

でんぶんが消化されると

ブドウ糖になる。

タンバク質はアミノ酸となって、

じゅう毛の中の

毛細血管の中に吸収される。

食物の中の

しぼうが消化されると

しぼう酸とモノグリセリドになる。

じゅう毛のかべを通りぬけると

しぼう酸とモノグリセリドは

ふたたび結びついてしぼうとなって、

リンパ管の中に吸収される。

このあと、

リンパ管から静脈の中に入って

血液によって全身に運ばれる。

問題6ー4

前問の栄養分は「あ」の中の

毛細血管の中に吸収された後、

血液に入り、

門脈という血管を通って

「い」という器官に運ばれ、

ここで一部が別のものに

つくり変えられてたくわえられる。

「い」の器官を何というか。

解説を見る

小腸で吸収された

ブドウ糖やアミノ酸は、

血液によって

門脈を通ってかん臓へ運ばれ、

一部がかん臓でたくわえられる。

問題6-5

「い」の器官には、

栄養分をたくわえることのほかに

たくさんのはたらきがある。

「い」の器官の

はたらきではないものを

次から選びなさい。

ア たん汁(じゅう)をつくる。

イ 解毒(げどく)作用がある。

ウ 血液中の有害なアンモニアを分解して、害の少ないにょう素に変える。

エ 血液中の不要物をこしとって、にょうをつくる。

答えをチェック

エ 血液中の不要物をこしとって、

にょうをつくる。

(2点)

解説を見る

かん臓のはたらきは

「栄養分をたくわえる」

「たん汁(じゅう)をつくる」

「解毒(げどく)作用がある」

「血液中の有害なアンモニアを分解して、害の少ないにょう素に変える」

など、たくさんのはたらきがある。

じん臓のはたらきは

「血液中の不要物をこしとって、にょうをつくる」

応援ねこ

「小腸・かん臓・じん臓のつくりとはたらき」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 小腸の内側にはひだがあり、ひだの表面はじゅう毛と呼ばれる小さなとっ起が密生(みっせい)することで表面積が大きくなる

- 表面積が大きいと栄養分を吸収できる部分が増え、効率よく栄養分を吸収できる

- じゅう毛の中には毛細血管とリンパ管が通っており、消化された栄養分が吸収される

- 食物の中の養分が消化されると、でんぶんはブドウ糖、タンバク質はアミノ酸、しぼうはしぼう酸とモノグリセリドになる

- じゅう毛のかべを通りぬけるとしぼう酸とモノグリセリドはふたたび結びついてしぼうとなる

- ブドウ糖とアミノ酸は毛細血管の中に吸収され、しぼうはリンパ管の中に吸収される

- 小腸で吸収されたブドウ糖やアミノ酸は、血液によって門脈を通ってかん臓へ運ばれ、かん臓で一部がたくわえられる

- かん臓のはたらきは、「栄養分をたくわえる」「たん汁(じゅう)をつくる」「解毒(げどく)作用がある」「血液中の有害なアンモニアを分解して、害の少ないにょう素に変える」

- じん臓のはたらきは「血液中の不要物をこしとって、にょうをつくる」

いろいろな動物の消化と吸収

2021年の『第4回』五木模試に出題された「いろいろな動物の消化と吸収」に関する過去問を解説します。

問題数6問、解答数7問。合計14点。

問題7-1

体長に対する

消化管の長さの割合を比べたとき

ヒトと近い値となる動物はどれか。

| 動物の種類 | 体長 | 消化管の長さ |

|---|

| ヒト | 1.65m | 7.0m |

| ウサギ | 0.50m | 5.6m |

| ネコ | 0.50m | 2.0m |

| ウシ | 3.00m | 63.0m |

体長に対する消化管の長さア ウサギ

イ ネコ

ウ ウシ

工 どれも同じあたい

解説を見る

ヒト:7.0 ÷ 1.65 = 4.2…

ウサギ:5.6 ÷ 0.50 = 11.2

ネコ:2.0 ÷ 0.50 = 4.0

ウシ:63.0 ÷ 3.00 = 21.0

ヒトは4.2、ネコは4.0で値が近い

問題7-2

表からわかることとして

適当なものを

次から選びなさい。

ア 植物は肉よりも消化しやすいので、草食動物の体長に対する消化管の長さの割合は大きい。

イ 植物は肉よりも消化しやすいので、草食動物の体長に対する消化管の長さの割合は小さい。

ウ 植物は肉よりも消化しにくいので、草食動物の体長に対する消化管の長さの割合は大きい。

エ 植物は肉よりも消化しにくいので、草食動物の体長に対する消化管の長鬯り割合は小さい。

答えをチェック

ウ 植物は肉よりも

消化しにくいので、

草食動物の体長に対する

消化管の長さの割合は大きい。

(2点)

解説を見る

草食動物であるウサギやウシは

肉よりも消化されにくい

植物を食べるので、

肉食動物のネコより

体長に対する消化管の長さの割合が

大きくなっている。

問題7-3

図は、表の中の

ある動物の消化管のつくりを表す。

消化管のつくり

消化管のつくり

どの動物の消化管か。

ア ヒト

イ ウサキ

ウ ネコ

エ ウシ

解説を見る

食道からつながっている

胃が4つ見られるので

ウシの消化管と考えられる。

ウシは、

第1の胃で少し消化した食物を

口にもどしてもう一度かみくだき

第2の胃に送りこみ、

またロにもどしてかみくだくという

「反すう」という行動をする。

問題7-4

ヒトの場合、消化された栄養分は

小腸から毛細血管や

リンパ管の中に吸収される。

毛細血管の中に吸収される栄養分を

次からすべて選びなさい。

ア アミノ酸

イ しぼう酸

ウ ブドウ糖(とう)

工 モノグリセリド

解説を見る

でんぶんはブドウ糖に、

タンパク質はアミノ酸に

しぼうはしぼう酸とモノグリセリドに

消化される。

ブドウ糖とアミノ酸は

小腸のじゅう毛内の

毛細血管の中に吸収される。

しぼう酸とモノグリセリドは

じゅう毛のかべを通りぬけたあと

ふたたび結びついてしぼうにもどり、

じゅう毛内のリンパ管の中に

吸収される。

ブドウ糖と

アミノ酸は

毛細血管の中に

吸収される

しぼう酸と

モノグリセリドは

しぼうとなって

リンパ管の中に

吸収される

応援ねこ

問題7-5

前問の栄養分は、

毛細血管の中に吸収されたあと、

ある器官に送られて

一部がたくわえられる。

ある器官とは何か。

ア すい臓

イ かん臓

ウ たんのう

工 大腸

解説を見る

じゅう毛内の

毛細血管の中に吸収された

ブドウ糖とアミノ酸は

門脈という血管を通って

かん臓へ送られる。

ブドウ糖の一部が

グリコーゲンにつくりかえられ

アミノ酸の一部が

タンパク質につくりかえられて、

かん臓でたくわえられるよ

応援ねこ

問題7-6

前問の器官のはたらきとして

適当ではないものを選びなさい。

ア たんじゅうをつくる。

イ 血液中の有害なアンモニアを害の少ないにょう素に変える。

ウ 血液中のにょう素などの不要物をこしとってにょうをつくる。

答えをチェック

ウ 血液中のにょう素などの不要物をこしとってにょうをつくる。

(2点)

解説を見る

じん臓は、

血液中のにょう素や

余分な水分・塩分などを

こしとって

にょうをつくる。

「いろいろな動物の消化と吸収」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 草食動物は肉よりも消化されにくい植物を食べるので、体長に対する消化管の長さの割合が大きい

- ウシは食道からつながっている胃が4つある

- ウシは第1の胃で少し消化した食物を口にもどしてもう一度かみくだいた後で第2の胃に送りこみ、またロにもどしてかみくだくという「反すう」をする

- でんぶんはブドウ糖に、タンパク質はアミノ酸に、しぼうはしぼう酸とモノグリセリドに消化される

- しぼう酸とモノグリセリドはじゅう毛のかべを通りぬけたあとふたたび結びついてしぼうにもどる

- 小腸のじゅう毛に毛細血管とリンパ管が通っており、消化された栄養分が吸収される

- ブドウ糖とアミノ酸は毛細血管の中に吸収され、しぼうはリンパ管の中に吸収される

- じゅう毛内の毛細血管の中に吸収されたブドウ糖とアミノ酸は門脈という血管を通ってかん臓へ送られる

- ブドウ糖の一部はグリコーゲンにつくりかえられ、アミノ酸の一部はタンパク質につくりかえられて、かん臓でたくわえられる

- じん臓は、血液中のにょう素や余分な水分・塩分などをこしとってにょうをつくる

「ヒトや動物の体」まとめ

今回は五木模試で出題された「ヒトや動物の体」の過去問を紹介しました。過去問で学んだことを復習しておきましょう。

ヒトの呼吸

- ロや鼻からつながった気管は枝分かれして気管支とよばれ気管支の先たんに肺ほうという小さなふくろがある

- 酸素は肺ほうのまわりをとりまく毛細血管の中にとり入れ、毛細血管の中から肺ほうへ二酸化炭素や水蒸気が出される

- 肺ほうという無数の小さなふくろのおかげで毛細血管とふれる表面積が増え、気体の交かんを効率よく行える

- 心臓は胸の中心より少し左にあるため、左肺の内側は少しへこんでいる

- 酸素の体積割合は吸った息は約21%、はいた息で約17%に減る。二酸化炭素の体積割合は吸った息で約0.04%、はいた息で約4%に増える。窒素は変わらず約78%

- 気体検知管は気体の体積割合を調べる器具で、酸素用と二酸化炭素用がある。気体検知管の両はしをチップホルダーで折り矢印の向きに気体採取器へ差し込んで使う

血液のじゅんかん

- 心臓は血液を全身や肺へ送り出すポンプのはたらきをしており、血液の成分を作ったり、血液をさらさらにするはたらきはない

- 心室は血液を送り出す部屋で、厚い筋肉でできており、左心室は全身へ血液を送り出すので、肺へ血液を送り出す右心室より筋肉が厚い

- 心臓から肺へ送られる血管は肺動脈と呼び二酸化炭素の多い血液が流れている

- たい児は羊水の中にいるので、呼吸(こきゅう)はしておらず肺ははたらいていない

- たい児の右心ぼうにもどってきた血液の一部は右心ぼうと左心ぼうの間にある「らん円こう」という穴を通って左心ぼうに入る

- たい児の肺動脈から出ていった血液の大部分は肺を通らずに動脈管から大動脈に送られて全身へ運ばれる

血液の成分とはたらき

- 赤血球の中のヘモグロビンというタンバク質は、酸素の多いところでは酸素と結びつき、酸素の少ないところでは酸素を放すことで酸素を運ぶ

- 赤血球:酸素を運ぶ、白血球:細きんなどをとりのぞく、血小板:出血をとめる、血しょう:液体の成分で、養分・二酸化炭素・不要物を運ぶ

- メダカのおびれを流れる赤血球は一定の向きに流れている

- おびれの先端に向かう血管(動脈)の方がおびれの先端から遠ざかる血管(静脈)よりも赤血球の流れる速さは速い

小腸・かん臓・じん臓のつくりとはたらき

- 小腸の内側にはひだがあり、ひだの表面はじゅう毛と呼ばれる小さなとっ起が密生(みっせい)することで表面積が大きくなる

- 表面積が大きいと栄養分を吸収できる部分が増え、効率よく栄養分を吸収できる

- 小腸のじゅう毛の中には毛細血管とリンパ管が通っており、消化された栄養分が吸収される

- 食物の中の養分が消化されると、でんぶんはブドウ糖、タンバク質はアミノ酸、しぼうはしぼう酸とモノグリセリドになる

- じゅう毛のかべを通りぬけるとしぼう酸とモノグリセリドはふたたび結びついてしぼうとなる

- ブドウ糖とアミノ酸は毛細血管の中に吸収され、しぼうはリンパ管の中に吸収される

- 小腸のじゅう毛内の毛細血管で吸収されたブドウ糖やアミノ酸は、血液によって門脈を通ってかん臓へ運ばれる

- ブドウ糖の一部はグリコーゲンにつくりかえられ、アミノ酸の一部はタンパク質につくりかえられて、かん臓でたくわえられる

- かん臓のはたらきは、「栄養分をたくわえる」「たん汁(じゅう)をつくる」「解毒(げどく)作用がある」「血液中の有害なアンモニアを分解して、害の少ないにょう素に変える」

- じん臓のはたらきは「血液中のにょう素や余分な水分・塩分などの不要物をこしとって、にょうをつくる」

いろいろな動物の消化と吸収

- 草食動物は肉よりも消化されにくい植物を食べるので、体長に対する消化管の長さの割合が大きい

- ウシは食道からつながっている胃が4つある

- ウシは第1の胃で少し消化した食物を口にもどしてもう一度かみくだいた後で第2の胃に送りこみ、またロにもどしてかみくだくという「反すう」をする

とはいえ、中学受験は順風満帆にはいかないものですよね。

- 頑張っているのになかなか成績が伸びない

- ウチの子このままで大丈夫?

- 中学受験をさせることの目的を見失いそう

中学受験をこのまま続けるべきか何度も迷うことがありました。

そんなときこそ、点数だけに一喜一憂することなく子供の成長に目を向けることが大切に感じます。

中学受験の目的を明確にしたい方は、「中学受験は親の覚悟」という記事を参考にして頂けると幸いです。