- 「水よう液の性質」の計算問題ってどんな問題が出るの?

- 模試まで時間もないから、過去問で傾向をつかみたい

こんな悩みはないでしょうか?

実は「水よう液の性質」は特別回でかなりの頻度で出題されるんです!

とは言え、五木模試の過去問は無料で出回ってないので、どんな問題が出題されるか分からないですよね。

対策方法が分からないと勉強する気になれずテストが嫌に感じるものです。

この記事では、事前に五木模試対策ができるように過去問をまとめています。

応援ねこ

なお、全7回の出やすい問題も解説していますので、目を通しておくことをオススメします。

この記事を読むことで

- 「水よう液の性質・金属の反応」の過去問で苦手対策ができる

- 傾向が分かり、どんな勉強をしたらよいか対策が取りやすくなる

- 要点を理解してから参考書で学び直せば、効率良い学習になる

いろんな参考書に手を出して挫折するよりも、過去問で傾向を知るだけでも、理解が深まります。

要点を理解して参考書で学び直せば、無駄が省け、効率良い学習となるでしょう。

応援ねこ

関連する問題として、「水よう液の性質・酸性とアルカリ性の中和」も良く出題されます。

こちらの計算問題も解けるようにしておきましょう。

五木模試過去問「水よう液の性質/金属の反応」学習内容

「水よう液の性質/金属の反応」は、五木模試では特別回から出題され、次の内容を学習します。

「水よう液の性質/金属の反応」の学習内容

- 水よう液に溶けている固体とその見分け方

- BTBよう液、リトマス紙を使った酸性・アルカリ性の見分け方

- 炭酸水素ナトリウムを加熱した後にできる、固体・液体・気体の量を表から読み取り計算する方法

- 炭酸水素ナトリウムを加熱した後にできる固体の特徴

- 塩酸に反応する金属、反応しない金属

- 塩酸に反応する金属と発生する気体の量を表から読み取り計算する方法

五木模試では、実験形式の「水よう液の性質」についての問題が出題されます。過去問で勉強することで要点をつかみ、五木模試本番でも答えられるようにしておきましょう。

ポチップ

ポチップ

五木模試過去問「水よう液の性質/金属の反応」4選

「水よう液の性質/金属の反応」について五木模試の過去問を4題集めています。

- いろいろな水よう液の性質

- 炭酸水素ナトリウムと水よう液の特ちょう

- 塩酸に反応するいろいろな金属

- 塩酸に反応するアルミニウム

いろいろな水よう液の性質

2021年の『特別回』五木模試に出題された「いろいろな水よう液の性質」に関する過去問を解説します。

問題数2問、解答数5問。合計10点。

問題1-1

水よう液を加熱したとき、

水がすべて蒸発したあとに

固体が残る水よう液を

次から選びなさい。

ア 塩酸

イ 炭酸水

ウ ホウ酸水

エ アンモニア水

解説を見る

塩酸は塩化水素、炭酸水は二酸化炭素、アンモニア水はアンモニアという気体がとけている水よう液。

水を蒸発させるとあとに何も残らない。

ホウ酸水はホウ酸という固体がとけているので、水を蒸発させるとあとにホウ酸の固体が残る。

気体が溶けている水よう液を加熱しても何も残らない

固体が溶けている水よう液を加熱したら固体が残る

応援ねこ

問題1-2

次の①、②には

それぞれ4つの水よう液のうち、

1つだけ性質が異なるものが

ふくまれています。

性質がほかの3つと

異なる水よう液を

次のア~エから

それぞれ答えなさい。

①

ア 食塩水

イ 石かい水

ウ アンモニア水

エ 水酸化ナトリウム水よう液

②

ア 食塩水

イ さく酸水

ウ 塩酸

エ 砂糖水

性質が異なる水よう液を

見つけ出す操作を

次のカ~コから

それぞれ答えなさい。

カ 水よう液に緑色のBTBよう液を加えたとき、1つだけ黄色になる。

キ 水よう液を赤色リトマス紙につけたとき、1つだけ赤色リトマス紙の色が変化しない。

ク 水よう液に電圧を加えたとき、1つだけ電流が流れない。

ケ 水よう液を加熱したとき、1つだけ固体が残る。

コ 水よう液に水を加えたとき、1つだけ水と水よう液に分かれる。

答えをチェック

①水溶液:ア 操作:キ

②水溶液:エ 操作:ク

(2点×4=8点)

解説を見る

中性:食塩水、砂糖水

アルカリ性:石かい水、アンモニア水、水酸化ナトリウム水よう液

酸性:さく酸、塩酸

カ:BTBよう液を黄色にするのは酸性の水よう液

①では酸性の水よう液がない。カは使わない。

②では酸性の水よう液が2つ(さく酸水と塩酸)ある。カでは見分けることはできない。

キ:赤色リトマス紙の色が変化しないのは中性と酸性の水よう液

①では食塩水だけ中性で、ほかの3つはすべてアルカリ性。 操作キによって①の中からアの食塩水だけを見つけ出すことができる。

②ではすべて中性か酸性。すべて変化しないのでキは使えない。

ク:酸性の水よう液とアルカリ性の水よう液と食塩水は電流が流れる。

①ではすべて電流が流れるが、②ではエの砂糖水たけ電流が流れない。

ケ:①では3つ固体が残り(食塩水、石かい水、水酸化ナトリウム水よう液)、②では2つ(食塩水,砂糖水)固体が残る。

砂糖はそのまま砂糖として残るのではなく、こげて真っ黒な炭(炭素)になって残る。

コ:①と②の水よう液の中に水と分かれる水よう液はない。

BTB溶液を黄色にするのは酸性

赤色リトマス紙の色が変化するのはアルカリ性

酸性、アルカリ性と中性の食塩水は電気を通し、中性の砂糖水は電気を通さない

食塩水、砂糖水、石かい水、水酸化ナトリウムよう液は加熱した後、固体が残る

応援ねこ

「いろいろな水よう液の性質」の五木模試過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

いろいろな水よう液の性質

- 気体が溶けている水よう液を加熱しても何も残らない

- 固体が溶けている水よう液を加熱すると固体が残る

- 食塩水、砂糖水、石かい水、水酸化ナトリウムよう液は固体が溶けているため、加熱した後、固体が残る

- BTB溶液を黄色にするのは酸性、赤色リトマス紙の色が変化するのはアルカリ性

- 酸性、アルカリ性と中性の食塩水は電気を通す

- 中性の砂糖水は電気を通さない

炭酸水素ナトリウムと水よう液の特ちょう

2021年の『特別回』五木模試に出題された「炭酸水素ナトリウムと水よう液の特ちょう」に関する過去問を解説します。

問題数4問、解答数5問。合計12点。

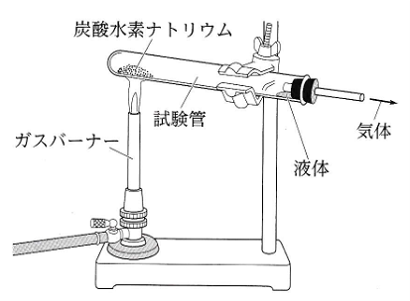

問題2-1

炭酸水素ナトリウムの

重さをはかり

試験管の中に入れる。

図のように

ガスパーナーで加熱すると

気体と液体が生じ、

炭酸水素ナトリウムとは

別の固体が残った。

この実験を行うとき、

図のように

試験管のロを少し下げます。

その理由を、

20字以内で書きなさい。

答えをチェック

試験官が割れるのを防ぐため。

(加熱部分への液体が流れないようにするため。)

(4点)

解説を見る

炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム(固体) 、水(液体) 、二酸化炭素(気体)に分解される。

このとき生じた水が加熱している部分に流れこむと、加熱されていたガラスでできた試験管が急に冷やされて割れることがある。

それを防ぐために、試験管のロを少し下げて生じた水が加熱部分に流れこまないようにしている。

炭酸水素ナトリウムを加熱すると、固体 、液体 、気体に分解

発生した液体(水)が加熱されている試験管に流れ込んで割れると危険

試験管の口は必ず下げよう

応援ねこ

問題2-2

この実験で

試験管から出てきた気体を

石かい水に通すと、

石かい水が白くにごった。

白くにごったのは

水にとけにくい白色の固体が

できたためですが、

このときできた白色の固体が

ふくまれていないものを

選びなさい。

ア 貝がら

イ 大理石

ウ 卵のから

エ 石英

解説を見る

二酸化炭素を石かい水に通すと白くにごるのは、水にとけにくい白色の固体である炭酸カルシウムが生じるため。

貝がらや大理石、卵のからには多くの割合で炭酸カルシウムがふくまれる。

石英は二酸化ケイ素などからできている鉱物で、炭酸カルシウムはふくまない。

問題2-3

十分に加熱した後、

このとき生じた新たな

固体、液体、気体の

重さをはかった。

さらに、

はじめの炭酸水素ナトリウムの

重さを変えて

同様の実験を行い、

その結果を表にまとめた。

| 炭酸水素ナトリウム(g) | 加熱後の固体(g) | 液体(g) | 気体(g) |

| 1回目 | 8.40 | 5.30 | 0.90 | 2.20 |

| 2回目 | a | 7.95 | 1.35 | 3.30 |

| 3回目 | 16.80 | 10.60 | 1.80 | b |

結果を表す表の中の

a、bにあてはまる数値を

それぞれ答えなさい。

答えは小数第2位まで

書きなさい。

答えをチェック

a 12.60(g) b 4.40(g)

(2点×2=4点)

解説を見る

1回目の数値をもとにすると、2回目の数値はすべて1回目の数値の1.5倍、3回目の数値はすべて1回目の数値の2倍になっている。

したがって、

a=8.40×1.5=12.60(g)

b=2.20×2=4.40(g)

炭酸水素ナトリウムの量で、発生する固体・液体・気体の量が決まるよ

応援ねこ

問題2-4

炭酸水素ナトリウムと

加熱後にできた固体を

同じ量とる。

それぞれ同じ量の水に加え

ガラス棒でよくかき混ぜ、

フェノールフタレインよう液を

数てき加えた。

炭酸水素ナトリウムを

とかした水よう液は

うすい赤色になり、

加熱後の固体を

とかした水よう液は

こい赤色になった。

このことからわかることを

次から選びなさい。

ア 加熱後にできた物質の水よう液のほうが、酸性が強い。

イ 加熱後にできた物質の水よう液のほうが、酸性が弱い。

ウ 加熱後にできた物質の水よう液のほうか、アルカリ性が強い。

エ 加熱後にできた物質の水よう液のほうが、アルカリ性か弱い。

答えをチェック

ウ 加熱後にできた物質の水よう液のほうか、アルカリ性が強い。

(2点)

解説を見る

アルカリ性が強い水よう液ほど、フェノールフタレインよう液はこい赤色になります。

フェノールフタレインはアルカリ性で赤色になる

酸性と中性には反応しない

応援ねこ

「炭酸水素ナトリウムと水よう液の特ちょう」の五木模試過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

炭酸水素ナトリウムと水よう液の特ちょう

- 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム(固体) 、水(液体) 、二酸化炭素(気体)に分解される

- 炭酸水素ナトリウムを加熱したときに発生する固体・液体・気体の量は、加熱する炭酸水素ナトリウムの量で決まる

- 試験管の炭酸水素ナトリウムを加熱するときは、発生した水が試験管に流れ込まないように試験管の口を下に下げる

- 炭酸水素ナトリウム水よう液はアルカリ性のため、フェノールフタレインは赤色になる

- フェノールフタレインはアルカリ性を判別するもの

- フェノールフタレインは酸性と中性には反応しない

- 二酸化炭素を石かい水に通すと、白くにごる

- 二酸化炭素を石かい水に通すと、水にとけにくい固体の炭酸カルシウムが生じる

- 炭酸カルシウムがふくまれるのは、貝がら・大理石・卵のから

塩酸に反応するいろいろな金属

2021年の『第6回』五木模試に出題された「塩酸に反応するいろいろな金属」に関する過去問を解説します。

問題数4問、解答数4問。合計16点。

問題3-1

いろいろな重さの

鉄とアルミニウムに

十分な量のうすい塩酸を

加えたとき、

発生した気体の体積を調べた。

鉄にうすい塩酸を加えたときと

アルミニウムにうすい塩酸を

加えたとき、

同じ気体が発生します。

このとき発生する

気体の性質として

適当なものを

次から選びなさい。

ア 同じ体積の重さは,空気よりも軽い。

イ 水にとけやすい。

ウ マッチの火を近づけても燃えない。

エ ほかの物質が燃えるのを手助けするはたらき(助燃性)がある。

解説を見る

鉄やアルミニウムにうすい塩酸を加えると、水素が発生する。

水素はもっとも軽い気体で、水にとけにくく、マッチに火を近づけると音を出してばく発するように激しく燃える(可燃性)。

ほかの物質が燃えるのを手助けするはたらき(助燃性)はない。

鉄やアルミニウムにうすい塩酸を加えると、水素が発生する

水素は水にとけにくく、ばく発するように激しく燃える

応援ねこ

問題3-2

下の表は、

鉄とアルミニウムに

十分な量のうすい塩酸を

加えたとき、

発生した気体の体積を

まとめたものです。

| 鉄の重さ(g) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

| 発生した気体の体積(cm3) | 200 | 400 | 600 | 800 |

| アルミニウムの重さ(g) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

| 発生した気体の体積(cm3) | 600 | 1200 | 1800 | 2400 |

ある重さのアルミニウムに

十分な量の

うすい塩酸を加えると

264cm3の気体が発生した 。

同じ重さの鉄に

十分な量の

うすい塩酸を加えると

何cm3の気体が発生しますか。

解説を見る

表より、同じ重さである0.5gに塩酸を加えたときに発生する気体の体積の比は、鉄:アルミニウム= 200 : 600 = 1 : 3。

求めるあたいを□cm3とすると、

▭:264 = 1 : 3

▭= 88 (cm3)

アルミニウムに塩酸を加えて発生した気体の体積は鉄の場合と比べて常に3倍だね

応援ねこ

問題3-3

鉄粉と銅粉の混合物が

3.0gあります。

この混合物3.0gに

十分な量の

うすい塩酸を加えると

320cm3の気体が

発生しました。

| 鉄の重さ(g) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

| 発生した気体の体積(cm3) | 200 | 400 | 600 | 800 |

| アルミニウムの重さ(g) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

| 発生した気体の体積(cm3) | 600 | 1200 | 1800 | 2400 |

はじめの混合物3.0gの中に

ふくまれていた

銅粉の重さは何gですか。

解説を見る

銅粉は塩酸と反応しないため、鉄粉が塩酸と反応して320cm3の気体が発生したといえる。

塩酸と反応した鉄粉の重さを□とすると、

1.0:▭ = 400 : 320

▭= 0.8(g)

混合物3.0gにふくまれていた銅粉の重さは

3.0-0.8 = 2.2 (g)

銅粉は塩酸と反応せず、鉄粉は塩酸と反応する

銅粉と鉄粉を混ぜても塩酸と反応したのは鉄粉だけ

応援ねこ

問題3-4

鉄粉とアルミニウム粉の

混合物が3.0gあります。

この混合物3.0gに

十分な量の

うすい塩酸を加えると

2160cm3の気体が発生した。

| 鉄の重さ(g) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

| 発生した気体の体積(cm3) | 200 | 400 | 600 | 800 |

| アルミニウムの重さ(g) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

| 発生した気体の体積(cm3) | 600 | 1200 | 1800 | 2400 |

はじめの混合物3.0gの中に

ふくまれていた

アルミニウム粉の

重さは何gですか。

ただし、

鉄とアルミニウムを混合しても

別々にうすい塩酸と

反応するものとします。

解説を見る

表より、鉄粉l.0gがすべてうすい塩酸と反応したときに発生する気体は400cm3、アルミニウム粉1.0gがすべてうすい塩酸と反応したときに発生する気体は1200cm3。

算数のつるかめ算を利用すると、

( 2160-400×3.0 ) ÷ ( 1200-400 ) = 1.2 (g)

[別解]

混合物の中のアルミニウムの重さを▭gとすると、鉄粉の重さは( 3.0-▭)gとなるので、

400×( 3.0-▭) + 1200×▭= 2160

▭= 1.2(g)

アルミニウムと鉄粉は両方とも塩酸と反応する

アルミニウムと鉄粉を混ぜた全体重量だけ分かっていているときは、どちらかの重量を▭gとおく

片方は(全体重量ー▭)gになるね

応援ねこ

「水よう液と金属の反応」の五木模試過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

塩酸に反応するいろいろな金属

- 鉄やアルミニウムにうすい塩酸を加えると、水素が発生する

- 水素は水にとけにくく、ばく発するように激しく燃える

- アルミニウムや鉄に塩酸を加えて発生した気体の体積は金属の重さが増えるほど多くなる

- 銅粉は塩酸と反応せず、アルミニウムと鉄粉は塩酸と反応する

- 金属を混ぜた全体重量が分かっている場合、どちらかの金属重量を▭gとおくと、片方の金属は(全体重量ー▭)gと表せる

塩酸に反応するアルミニウム

2019年の『第5回』五木模試に出題された「塩酸に反応するアルミニウム」に関する過去問を解説します。

問題数5問、解答数5問。合計14点。

問題4-1

うすい塩酸の入ったビーカーに

アルミニウムを加えたところ

気体が発生した。

このとき発生した気体は、

どのような方法で集めますか。

次から選びなさい。

ア 上方置かん法

イ 下方置かん法

ウ 水上置かん法

解説を見る

アルミニウムとうすい塩酸の反応では水素が発生する。

水素は水にとけにくい気体なので、水上置かん法で集める。

また、水素はとても軽い気体だけれど、上方置かん法では集めない。

可燃性のある気体なので、空気中にもれるのを防ぐため。

アルミニウムと塩酸の反応で水素が発生

水素は水上置かん法で集める

水素は燃えやすいので空気中にもれやすい上方置かん法では集めない

応援ねこ

問題4-2

発生した気体の性質として

適当なものを選びなさい。

ア この気体が入った試験管の中に火のついたせんこうを入れると、せんこうがほのおを上げて燃える。

イ この気体が入った試験管の中に石かい水を入れると、石かい水が白くにごる。

ウ この気体が入った試験管のロにマッチの火を近づけると、気体が音を出して燃える。

エ この気体が入った試験管のロに塩酸を近づけると白いけむりが出る。

答えをチェック

ウ この気体が入った試験管のロにマッチの火を近づけると、気体が音を出して燃える。

(2点)

解説を見る

アは酸素の性質、イは二酸化炭素の性質、エはアンモニアの性質です。

酸素はせんこうが燃えるのを助ける

二酸化炭素に石かい水を通すと白くにごる

水素に火を近づけると、音を出して燃える

アンモニアに塩酸を近づけると化学反応によって白いけむりがでる

応援ねこ

問題4-3

うすい塩酸30cm3の入った

ビーカーをたくさん用意し、

それぞれにいろいろな重さの

アルミニウムを加え、

発生した気体の体積を測定した。

下の表は、

加えたアルミニウムの重さと

発生した気体の体積との関係を

表したものです。

| アルミニウムの重さ(g) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |

| 発生した気体の体積(cm3) | 200 | 400 | 600 | 760 | 760 | 760 |

アルミニウム0.15gを加えたとき、

アルミニウムはすべてとけました。

そのあと、

水をすべて蒸発させると

何色の固体が出てきますか。

ア 白色

イ 赤色

ウ 青色

エ 黒色

解説を見る

アルミニウムとうすい塩酸が反応すると、塩化アルミニウムという固体と水素がでる。

アルミ二ウム0.15gを加えたとき、反応しなかった塩化水素が反応後の液の中に残っている。

塩化水素は気体なので、水を蒸発させると水蒸気(すいじようき)といっしょに空気中へ出ていく。

よって、白色の塩化アルミ二ウムだけが残ります。

アルミニウムと塩酸が反応すると、塩化アルミニウムという固体と水素ができる

塩化水素は気体なので、蒸発させると空気中に出ていく

応援ねこ

問題4-4

うすい塩酸30cm3のビーカーに

アルミニウムを加えたときに

発生した気体の体積を

測定した表です。

| アルミニウムの重さ(g) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |

| 発生した気体の体積(cm3) | 200 | 400 | 600 | 760 | 760 | 760 |

うすい塩酸30cm3と

過不足なく反応する

アルミニウムの重さは

何gですか。

解説を見る

0.15gのアルミニウムが反応すると200cm3の水素が発生しているので、水素760cm3が発生するときのアルミニウムの最低の重さを求めればよい。

これを□gとすると、

0.15:□ = 200:760

□ = 0.57(g)

応援ねこ

問題4-5

うすい塩酸30cm3のビーカーに

アルミニウムを加えたときに

発生した気体の体積を

測定した表です。

| アルミニウムの重さ(g) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.90 |

| 発生した気体の体積(cm3) | 200 | 400 | 600 | 760 | 760 | 760 |

うすい塩酸60cm3と

アルミニウム0.75gを

加えたとき、

発生する気体の体積は

何cm3ですか。

解説を見る

アルミニウムは0.57gの2倍より少ないので、アルミニウム0.75gがすべて反応する。

アルミニウム0.75gが反応したときに発生する水素の体積を□cm3とすると、

0.57:0.75 = 760:□

□ = 1000(cm3)

[別解]

アルミニウム0.15gを基準とすると、

0.15:0.75 = 200:□

□ = 1000(cm3)

「塩酸に反応するアルミニウム」の五木模試過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

塩酸に反応するアルミニウム

- アルミニウムと塩酸が反応すると、塩化アルミニウムという固体と水素ができる

- アルミニウムと塩酸が反応する比率は一定

- アルミニウムと塩酸の反応で発生する水素は水上置かん法で集める

- 水素は上方置かん法では集めない

- 水素に火を近づけると音を出して燃える

- 塩化水素は気体なので、蒸発させると空気中に出ていく

- 酸素はせんこうが燃えるのを助ける

- 二酸化炭素に石かい水を通すと白くにごる

- アンモニアに塩酸を近づけると化学反応によって白いけむりがでる

「水よう液の性質/金属の反応」まとめ

今回は五木模試で出題された小6理科学習範囲である「水よう液の性質/金属の反応」を過去問で学習しました。

記憶に定着させるため、学んだことを復習しておきましょう。

- いろいろな水よう液の性質

- 炭酸水素ナトリウムと水よう液の特ちょう

- 塩酸に反応するいろいろな金属

- 塩酸に反応するアルミニウム

五木模試の過去問を繰り返すことで得点源の分野にしてしまいましょう。

ポチップ

ポチップ