- 「太陽と月」の過去問を知りたい

- 覚えることが多いから、重要なとこだけ教えて欲しい

こんな思いに応えます。

五木模試は「実力を試すテスト」だと思って、充分な対策をせず受けるのは、本当にもったいない。

実は、要点を問う標準レベルの良問が多く出題されるので、五木模試で勉強するのは基礎を定着させる方法として最適なんです。

という私は、中学受験を経験した子供を持つ保護者です。我が子と共に中学受験に向き合ってきました。

重要箇所を学べる五木模試を繰り返し学習し、基礎固めとして活用しました。今は第一志望の中高一貫校に通っています。

これから中学受験に挑戦されるお子様にとって、少しでも学びやすいきっかけとなれるように、記事でまとめることにしました。

この記事で学べる過去問

- 「太陽の1年の動きと地球の公転」第6回出題

- 「太陽の南中高度」第6回出題

- 「季節による太陽の動き」特別回出題

- 「月の公転と満ち欠け」第5回出題

- 「日食と月食」第5回出題

- 「太陽系」第6回出題

この記事を読むことで

- 「月と太陽」で出題された基本問題が分かるので、要点を先取りして知れる

- 重要部分から優先的な暗記に取り組め、短時間で高得点が取れる

- 本番の模試で解答できたことが自信につながり、次のテストも頑張れる

学習範囲が広いとどこから手をつけたらよいか分からず勉強がはかどらないものです。

あれもこれも勉強しようとして挫折するよりも、この記事で基本を学ぶだけでも教科書の理解が深まります。

この記事にまとめた過去問で要点を理解しから教科書や参考書で学び直し、効率の良い受験勉強をしていきましょう。

一問一答形式で「月と太陽」だけを学べるので、重点学習が可能です。

先取り学習と時短で、賢く点数UPしちゃいましょう。

応援ねこ

とはいえ、我が子に苦しい思いをさせて勉強を強制している気持ちになることはありませんか?

- 友達との遊びを我慢して勉強させていることに罪悪感を感じる

- 親が無理矢理、中学受験を押し付けているのではないか

- 中学受験を続けることが子供の為になるのだろうか?

そのような迷いがある方は、「子供の成長」に目を向けることが大切です。

-

-

中学受験は子供より『親の覚悟』子供の合否は親次第

続きを見る

五木模試過去問「月と太陽」学習内容

「月と太陽」は、五木模試では第5回から出題されます。

「月と太陽」の学習内容

- 太陽の1年の動きと地球の公転

- 太陽の南中高度

- 季節による太陽の動き

- 月の公転と満ち欠け

- 月食・日食

- 太陽系

「月と太陽」の過去問を勉強することで要点をつかみ、模試本番でも答えられるようにしておきましょう。

なお、五木模試の出やすい問題を解説した記事と合わせて対策すれば高得点が狙えます。

第1回~第6回と特別回を含む全7回を分析していますので、是非、参考にしてください。

五木模試過去問「月と太陽」6選

太陽の1年の動きと地球の公転

2021年の『第6回』五木模試に出題された「太陽の1年の動きと地球の公転」に関する過去問を解説します。

問題数4問、解答数5問。合計14点。

問題1-1

今から約2300年前、

夏至の日に

エジプトの

アレキサンドリアでの

太陽の南中高度が

82.8度であったことと、

夏至の日の昼ごろ

アレキサンドリアの

真南にある

シエネという町のいどの水に

太陽がうつったことから、

工ラトステネスという

ギリシャ人が

地球の大きさを求めました。

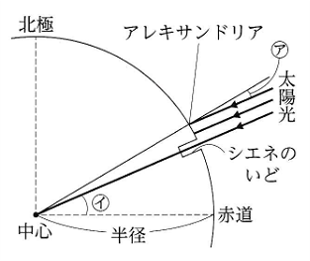

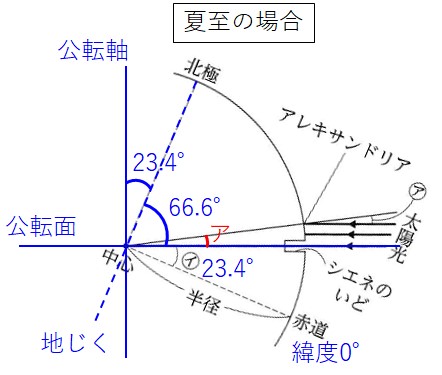

図は、夏至の日に

アレキサンドリアで

太陽が南中したときの

太陽光のようすを

表したものです。

太陽が南中したときの太陽光

太陽が南中したときの太陽光

これについて、

次の問いに答えなさい。

ただし、地球は球形で

地じくは公転面に対して

66.6度を保っており、

アレキサンドリアから

シエネまでのきょりは

800kmであると

わかっていたものとします。

図のア、イの角度は

何度ですか。

次からそれぞれ答えなさい。

ア 7.2度

イ 16.2度

ウ 23.4度

エ 30.6度

答えをチェック

ア:ア 7.2度

イ:ウ 23.4度

(2点×2=4点)

解説を見る

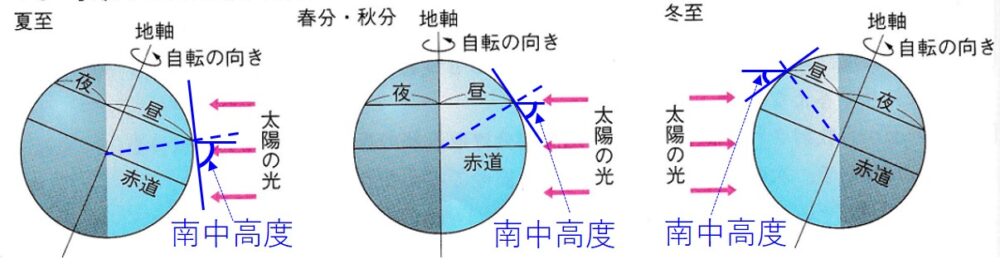

夏至の日の南中高度は

図で示す角度になります。

夏至の日の南中高度

夏至の日の南中高度

夏至の日に

シエネのいどの水に

太陽がうつったことから、

夏至の日のシエネでの

太陽の南中高度が90度

であることがわかります。

地じくが公転面に対して

66.6度を保っているので、

夏至の日は北い23.4度の地点で

太陽の南中高度が90度になります。

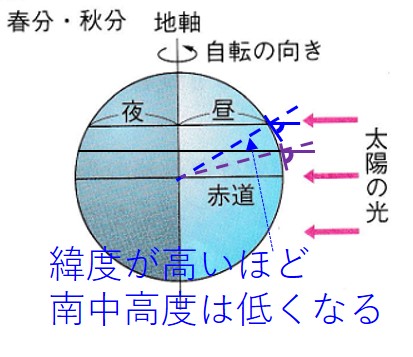

太陽の南中高度と緯度

太陽の南中高度と緯度

緯度が高い分だけ

南中高度は低くなります。

シエネの南中高度が90度

アレキサンドリアの

南中高度が82.8度なので

アレキサンドリアはシエネより

7.2度(=90-82.8)緯度が高くなります。

「ア」はアレキサンドリアと

シエネとの緯度の差で、

南中高度の差でもあります。

問題1-2

夏至の日、シエネで

もっとも高くなったときの

太陽の高度は何度ですか。

解説を見る

夏至の日に

シエネのいどの水に

太陽がうつったことから、

夏至の日のシエネでの

太陽の南中高度が90度

であることがわかります。

問題1-3

同じ場所で

太陽を観察したとき、

1日の間に太陽の位置が

変化するのはなぜですか。

その理由を

20字以内で書きなさい。

解説を見る

1日の間に

太陽などの天体が

動いて見えるのは、

地球が1日に1回

自転しているためです。

問題1ー4

北極と南極を通る

地球の周(地球1周の長さ)を

アレキサンドリアからシエネまでの

きょりが800kmであることを

用いて求めなさい。

解説を見る

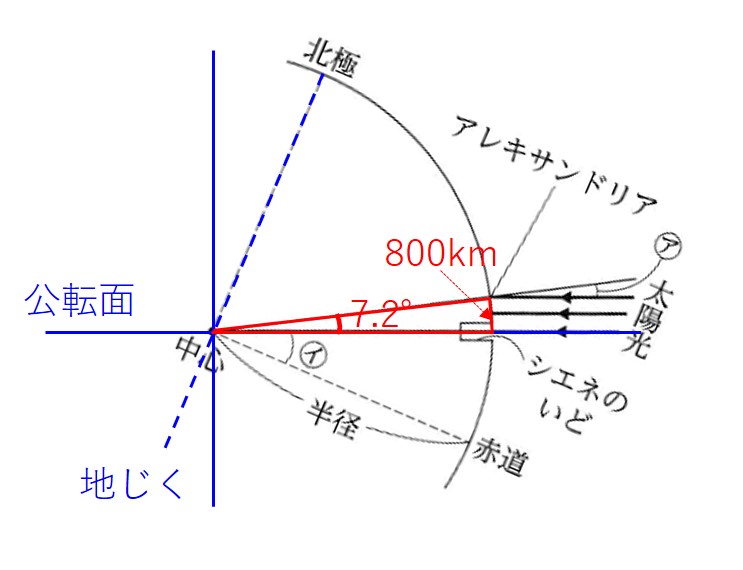

シエネとアレキサンドリアを結んだ

800kmの曲線を弧(こ)とし、

中心角を7.2度としたおうぎ形と

同じ半径の円の円周が

地球の周となるので

800×(360÷7.2)=40000(km)

緯度と距離

緯度と距離 「太陽の1年の動きと地球の公転」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 緯度が高いほど、南中高度は低くなる

- 地球が1日に1回自転するため、太陽などの天体が動いて見える

太陽の南中高度

平成30年の『第6回』五木模試に出題された「太陽の南中高度」に関する過去問を解説します。

問題数6問、解答数8問。合計18点。

問題2-1

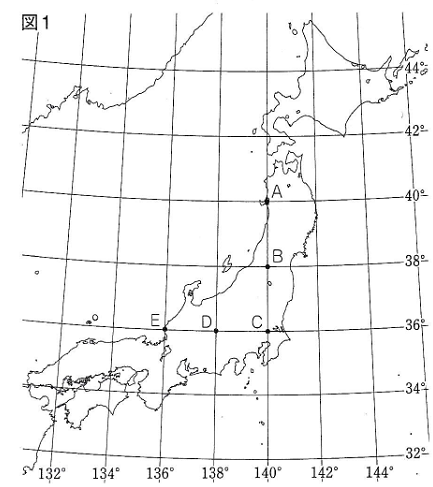

図1は

日本地図の中で

緯度を表す緯線と

経度を表す経線が

数本ずつ引かれており、

A地点~E地点の

緯度と経度が

わかるようになっています。

経線と緯線が書かれた日本地図

経線と緯線が書かれた日本地図

日本の同じ場所でも、

昼の長さは1年の間で

変化します。

その理由を説明した

次の文中の①、②に

あてはまる言葉を答えなさい。

「地球が(①)を一定の角度だけ

かたむけたまま、太陽の周りを

(②)しているから。」

解説を見る

昼の長さが

1年の間で変化するのは、

地球が地じくを

一定の角度だけ

かたむけたまま、

太陽のまわりを

公転しているからです。

問題2-2

春分の日、

太陽の南中高度が

C地点と同じになる地点は

どこですか。

A、B、D、Eから

すべて選びなさい。

解説を見る

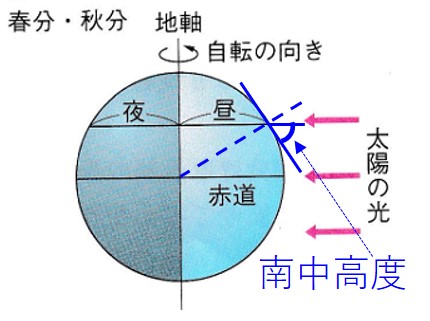

春分・秋分の南中高度は

図のようになり、

緯度が同じであれば

南中高度は同じです。

春分・秋分の南中高度

春分・秋分の南中高度

春分の日に限らず

同じ日の同じ緯度での

太陽の南中高度は

同じになります。

季節と南中高度

季節と南中高度 問題2-3

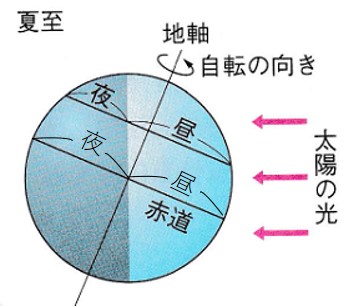

夏至の日、昼の長さが

もっとも長いのはどこですか。

A~Eから選びなさい。

解説を見る

夏至の日をふくめて

春分の日の次の日から

秋分の日の前日までは

緯度が高い北の地点ほど

昼の長さが長くなります。

夏至の日の緯度と昼の長さ

夏至の日の緯度と昼の長さ

春分の日・秋分の日は

緯度の高さに関わらず

昼の長さと夜の長さは

同じになります。

冬至は

緯度が高い北の地点ほど

昼の長さが短くなります。

季節と昼・夜の長さ変化

季節と昼・夜の長さ変化 問題2ー4

秋分の日、

C地点と日の出の時刻が

同じになる地点はどこですか。

A、B、D、Eから

すべて選びなさい。

解説を見る

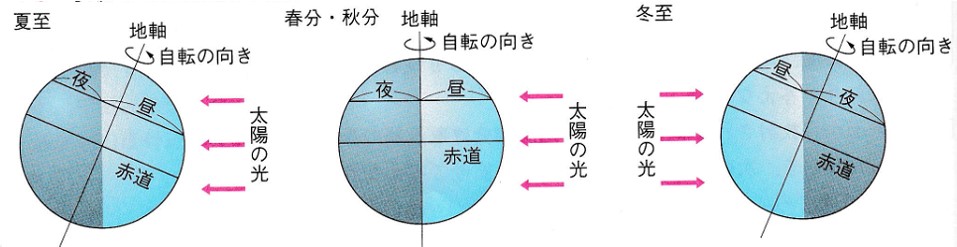

秋分の日や春分の日では

経度が同じ地点での

日の出の時刻や

日の入りの時刻は

同じになります。

経度と日の出

経度と日の出 問題2-5

冬至の日、

日の出の時刻が

もっともはやい地点は

どこですか。

A~Eから選びなさい。

解説を見る

冬至の日の

日の出の時刻は

同じ緯度では

東の地点ほど早くなり

同じ経度では

緯度が低い南の地点ほど

日の出は早くなります。

冬至の日の緯度と昼の長さ

冬至の日の緯度と昼の長さ 問題2-6

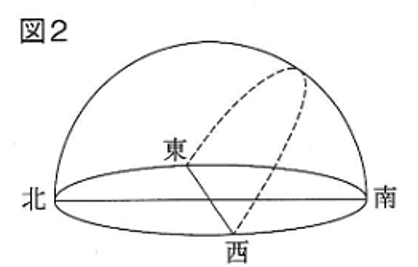

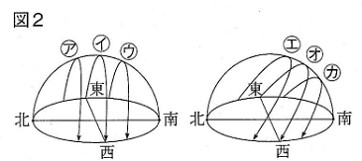

図2は

春分の日のC地点での

太陽の通り道を

とう明半球に表したものです。

春分の日の太陽の通り道

春分の日の太陽の通り道

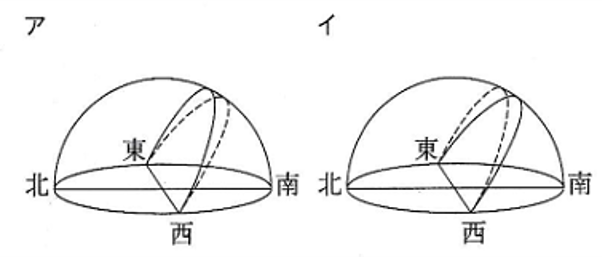

次の①、②を表したものとして

もっとも適当なものを

ア~工からそれぞれ答えなさい。

ただし、点線(-----)は、

図2に表した春分の日のC地点での

太陽の通り道です。

①春分の日のA地点での太陽の通り道

②夏至の日のE地点での太陽の通り道

解説を見る

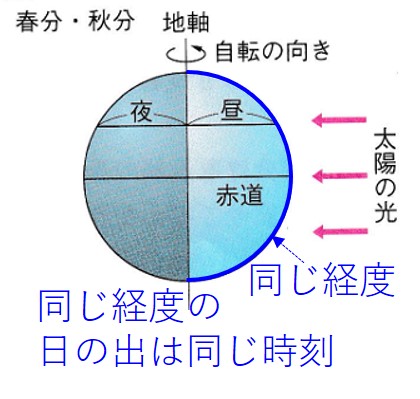

春分の日は

真東から出て真西にしずむのは

変わりませんが

A地点はC地点より

緯度が4度だけ北にあるので

南中高度は4度低くなります。

緯度と南中高度

緯度と南中高度

E地点はC地点と

同じ緯度なので

E地点の夏至の日の動きは

C地点の夏至の日の動きと

同じになり、

真東より北よりから出て

真西より北よりにしずみます。

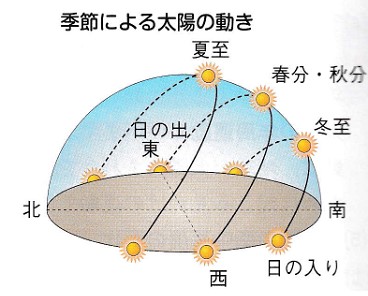

季節による太陽の動き

季節による太陽の動き 「太陽の南中高度」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 地じくを一定の角度かたむけたまま地球が太陽のまわりを公転するため、昼の長さが1年の間で変化する

- 同じ日の同じ緯度であれば、太陽の南中高度はどの場所でも同じ

- 緯度が北にあるほど南中高度はその分だけ、低くなる

- 春分の日の次の日から秋分の日の前日までの緯度が高い北の地点ほど昼の長さは長くなる

- 春分の日と秋分の日は、太陽が真東から出て真西にしずむ

- 夏至の日の同じ緯度の太陽は、真東より北よりから出て真西より北よりにしずむ

- 冬至の日の同じ緯度では日の出の時刻は東の地点ほど早くなる

- 春分の日と秋分の日の同じ経度では、日の出と日の入りの時刻は同じ

- 冬至の日の同じ経度で緯度が低い南の地点ほど、日の出の時刻は早く、日の入りの時刻は遅くなる

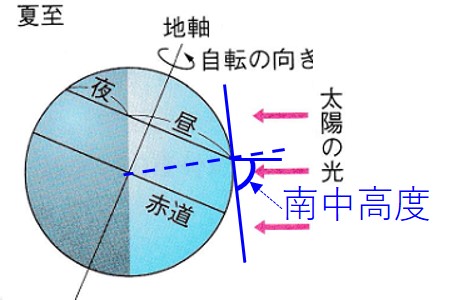

季節による太陽の動き

2019年の『特別回』五木模試に出題された「季節による太陽の動き」に関する過去問を解説します。

問題数5問、解答数5問。

問題3-1

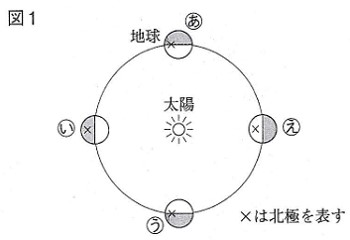

図1は

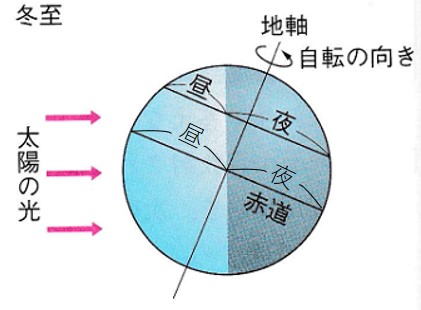

地球の公転を

北極側から見たようすを

表しています。

「あ」~「え」は

春分・秋分・夏至・冬至の

いずれかの日のときの

地球の位置で

×印は北極の位置を

示しています。

これについて

次の問いに答えなさい。

太陽の公転

太陽の公転

夏至の日の

地球の位置はどれですか。

図1の「あ」~「え」から

選びなさい。

解説を見る

地じくが太陽の方向に

傾いている「え」が

夏至になります。

問題3-2

地球が「い」の位置にあるとき

明石市で見られる

太陽の動きを

図2の㋐~㋕から

選びなさい。

太陽の動き

太陽の動き 解説を見る

「え」が夏至なので

「い」は冬至になります。

冬至の太陽は

真東より南から日の出となり

南中高度が最も低い

㋕となります。

問題3-3

地球が「う」の位置にあるとき

赤道上の地点で見られる

太陽の動きを

図2の㋐~㋕から

選びなさい。

解説を見る

赤道上の太陽の

日の出・日の入りは

地平線に対して

1年中、垂直になります。

また、「う」は春分です。

太陽の動きは

春分・秋分いずれも

真東から出て真西にしずむ

㋑となります。

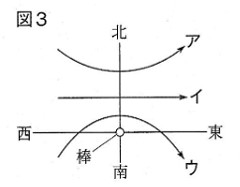

問題3-4

地球が「え」の位置にあるとき

明石市で地面に垂直に立てた

棒のかげの先たんは

1日のうちで

どのように動きますか。

図3のア~ウから

選びなさい。

影の動き

影の動き 解説を見る

「え」は夏至です。

夏至は

真東より北から

太陽がのぼり

南中高度も最も高くなり

棒のかげも短くなります。

問題3-5

地球が「え」の位置にあるとき

1日中

太陽を見ることができないのは

どこですか。

次から選びなさい。

ア 北い23.4°より南の地域

イ 南い23.4°より北の地域

ウ 北い66.6°より北の地域

エ 南い66.6°より南の地域

解説を見る

「え」は夏至です。

夏至のとき、

南半球の南い66.6°よりも

南の地域は

一日中太陽を見ることが

できません。

夏至のとき

北半球の北い66.6°よりも

北の地域は

一日中太陽を見ることが

できます。

応援ねこ

「季節による太陽の動き」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 地じくが太陽の方向に傾いているときの季節は夏至

- 夏至の太陽は真東より北の方角からのぼり、南中高度が高く棒のかげは短い

- 冬至の太陽は真東より南の方角からのぼり、南中高度が低く棒のかげは長い

- 赤道上の太陽の日の出・日の入りは地平線に対して、1年中垂直

- 夏至のとき、北半球の北い66.6°よりも北の地域は一日中太陽を見れる

- 夏至のとき、南半球の南い66.6°よりも南の地域は一日中太陽を見れない

月の公転と満ち欠け

2019年の『第5回』五木模試に出題された「月の公転と満ち欠け」に関する過去問を解説します。

問題数6問、解答数6問。合計16点。

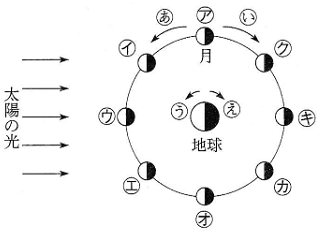

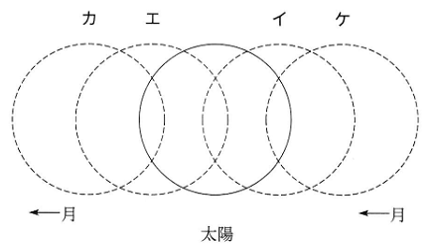

問題4-1

図は

北極星の方向から見た

地球・月・太陽の位置関係を

模式的に表したものです。

地球・月・太陽の位置関係

地球・月・太陽の位置関係

月の公転の向きと

地球の自転の向きを表した

矢印の組み合わせとして

適当なものを

次から選びなさい。

ア 「あ」と「う」

イ 「あ」と「え」

ウ 「い」と「う」

エ 「い」と「え」

解説を見る

地球の自転と公転、

月の自転と公転の向きは、

北極星の方向から見て

反時計まわりです。

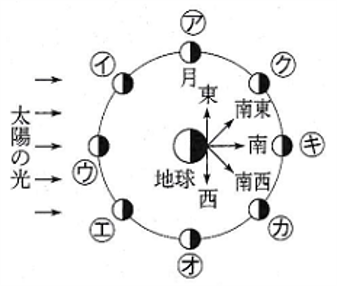

問題4-2

真夜中、南東の空に

月が見えました。

このとき月は

どの位置にありますか。

図の「ア」~「ク」から

選びなさい。

解説を見る

方角は図のようになり、

真夜中の南東は

「ク」の方角になります。

月の位置

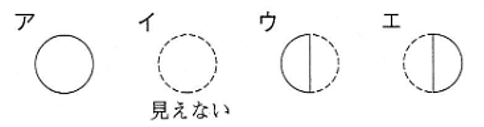

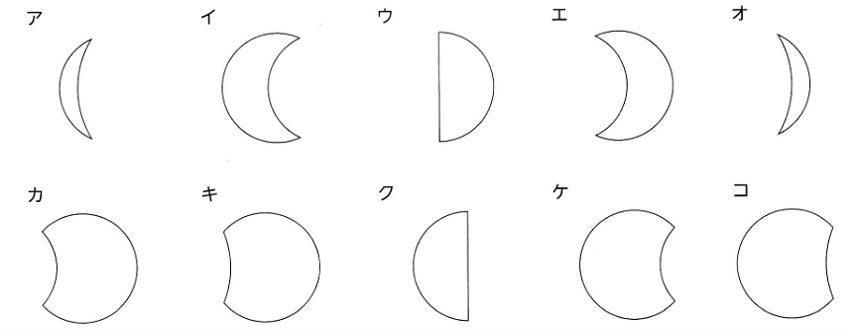

月の位置 問題4-3

前問の位置に月があるとき

日本で月を見ると

どのような形に見えますか。

次のア~クから選びなさい。

ただし、ア~クは

月が南中したときの向きに

なおしています。

解説を見る

「キ」は満月

「ア」は下げんの月なので

「ク」はその間の月です。

問題4-4

日食が見られることがあるのは

月がどの位置にあるときですか。

図の「ア」~「ク」から選びなさい。

問題4-5

日食が起こった日の

11日後の真夜中、

月はおよそ

どの方角に見られますか。

次から選びなさい。

ア 東

イ 南東

ウ 南

エ 南西

オ 西

解説を見る

「ウ」から「エ」を

1回の移動と考えると

新月「ウ」から公転して

元の位置に戻るのは

8回の移動となる。

月の公転は約27.3日なので

新月「ウ」から「エ」の

位置に移動するには

27.3÷8=約3.4日

新月である「ウ」の

11日後なので

11÷3.4=約3回分

3回の移動分となり

「カ」の位置になります。

月の位置

月の位置

月の公転は約27.3日

月の満ち欠けは約29.5日

日数が違うのは、

月が1回公転する間に

地球も公転するため

次の新月になるまでに

時間がかかるからだよ

応援ねこ

「月の公転と満ち欠け」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 地球の自転と公転、月の自転と公転の向きは、北極星の方向から見て反時計まわり

- 日食は、太陽が月のかげにかくれて起こる現象で、新月のときに起こる

- 月食は、月が地球のかげにかくれて起こる現象で、満月のときに起こる

- 月の公転は約27.3日、月の満ち欠けは約29.5日

- 月が地球を1回公転する間に地球も太陽を公転しており、地球が公転で移動した分だけ次の新月になるまで時間がかかるので、月の公転日数と月の満ち欠け日数が異なる

月食・日食

2021年の『第5回』五木模試に出題された「月食・日食」に関する過去問を解説します。

問題数6問、解答数6問。合計18点。

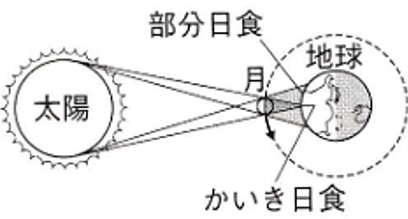

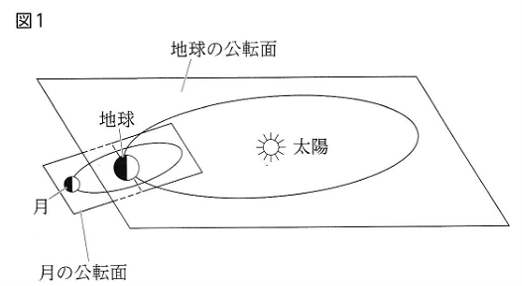

問題5-1

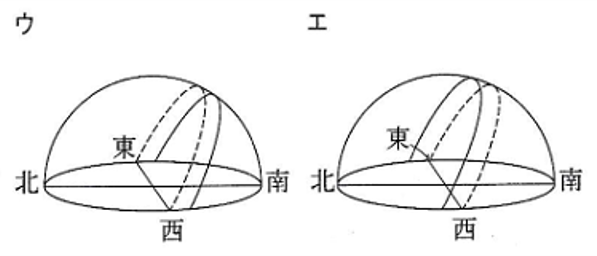

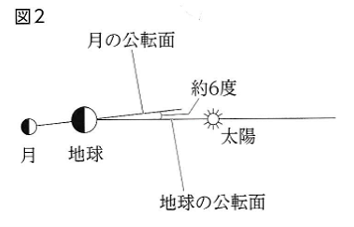

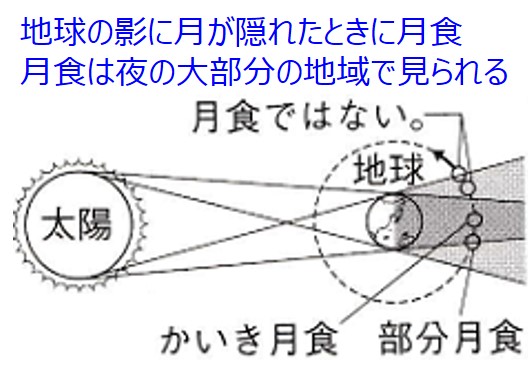

図1のように

月の公転面は

地球の公転面に対して

約6度だけ

かたむいています。

図2は図1を

地球の公転面の

真横から見た図です。

また、

地球の公転周期は360日、

月の公転周期は27.3日、

月の満ち欠けの周期は29.5日

とします。

月と地球の公転面

月と地球の公転面

図1を地球の公転面の真横から見た図

図1を地球の公転面の真横から見た図

大阪で太陽が南中してから

ふたたび太陽が南中するまでを

1日とすると

この間に地球は

何度自転していますか。

次から選びなさい。

ア 358度

イ 359度

ウ 360度

エ 361度

オ 362度

解説を見る

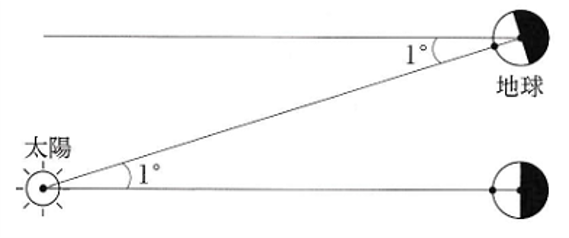

図のように

地球は1年で公転するため

1日で約1度公転します。

(360度÷365日=約1度)

1度分だけ余分に

自転しないと

太陽はふたたび

南中しません。

太陽の南中と地球の動き

太陽の南中と地球の動き

1日の自転は360度なので

360+1=361(度)だけ

地球が自転すれば

再び太陽は南中します。

問題5-2

日食は

太陽、地球、月が

どのような順に並んだときに

起こりますか。

次から選びなさい。

ア 太陽一地球一月

イ 太陽一月一地球

ウ 地球一太陽一月

解説を見る

日食は、新月が

太陽をかくすことで

起こる現象なので

地球と太陽の間に

月がある順に

一直線上に並んでいます。

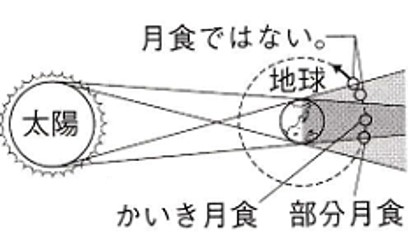

問題5-3

地球の公転面と

月の公転面が

同一平面上にあった場合、

地球上で日食と月食は

それぞれ1年間に

最低何回起こると

考えられますか。

小数第1位を四捨五入して

整数で答えなさい。

解説を見る

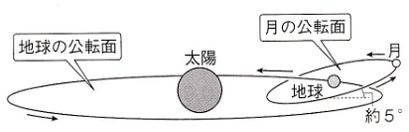

地球の公転面と

月の公転面が

同一平面上にあると

満月や新月のときは

毎回一直線上に並ぶので

満月のときは毎回月食となり、

新月のときは毎回日食となります。

月の満ち欠けの周期は

29.5日なので

1年間に満月になる回数は

少なくとも

360日÷29.5日=12.2…

⇒約12(回)

新月になる回数も

同じ12回となる。

実際には、

月の公転面は

地球の公転面に対して

5°傾いているので

満月や新月のたびに

月食や日食が

起こるわけではないよ

応援ねこ

地球と月の公転面

地球と月の公転面

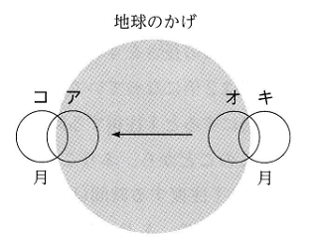

問題5-4

実際には図1のように

地球の公転面に対して

月の公転面が

かたむいているので、

地球上では日食も月食も

1年間で2回ずつくらいしか

起こりません。

大阪で日食や月食を

観察できるのは

平均でどちらのほうが

多いですか。

次から選びなさい。

ただし、

天気のことは

考えないものとします。

ア 日食のほうが多い。

イ 月食のほうが多い。

ウ どちらも同じ回数観察できる。

解説を見る

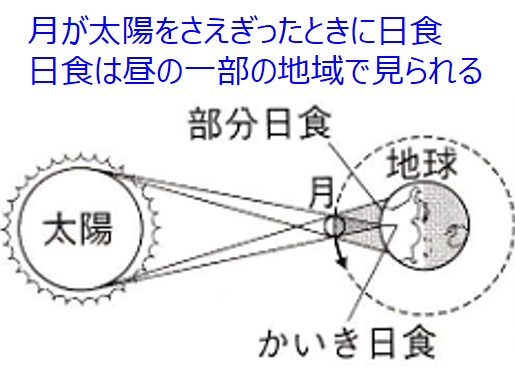

日食は月が太陽を

さえぎったときに

見られます。

昼の限られた

狭い範囲でしか

起こりません。

日食を見れるのは狭い地域

日食を見れるのは狭い地域

月食は地球の影に

月が隠れたときに

見られます。

夜の大部分の地域で

観測できます。

月食を見れるのは広い地域

月食を見れるのは広い地域

応援ねこ

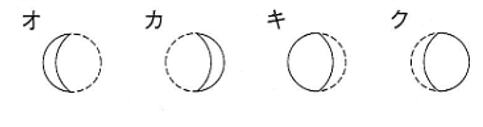

問題5-5

ある日

北半球のある地点で

太陽が南中時に

かいき日食が観察されました。

そのとき見られた

日食のようすとして

適当なものを次から4つ選び

欠けた順に左から並べなさい。

日食のようす

日食のようす 解説を見る

太陽と月は

円とみなすことができるので

日食や月食のときに

ウやクのように

欠けている部分の境目が

直線になることはありません。

ウやクのように

直線になるのは、

通常の上げんの月や

下げんの月のときだけです。

北半球の場合、

日食は太陽の前を

右から左へ

月が横切るります。

日食

日食

太陽は右側から

欠けていきます。

日食と月食

日食と月食 問題5-6

ある日

北半球のある地点で

月が南中しているときに

かいき月食が観察されました。

そのとき見られた

月食のようすとして適当なものを

前問のア~コから4つ選び

欠けた順に左から並べなさい。

「月食・日食」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 地球は1年で1回公転するため、1日で約1度公転する(360度÷365日=約1度)

- 地球は1日で約1度公転するため、太陽が南中してから再び南中するには地球は約361度自転する必要がある

- 太陽⇒月⇒地球の順に一直線上に並び、月が太陽をかくすことで日食が起こり、そのときの月は新月である

- 太陽⇒地球⇒月の順に一直線上に並び、地球が月をかくすことで月食が起こり、そのときの月は満月である

- 月食は夜の大部分の地域で観測できるが、日食は昼の限られた狭い地域でしか観測できない

- 北半球の場合、日食は太陽が右側から欠ける(太陽の前を右から左へ月が横切るため)

- 北半球の場合、月食は満月が左側から欠ける(月の直径より大きな地球のかげを月が右から左へ横切るため)

太陽系

平成29年の『第6回』五木模試に出題された「太陽系」に関する過去問を解説します。

問題数5問、解答数5問

問題6-1

天体、気象に関係した

それぞれの文章を読んで

あとの問いに答えなさい。

ただし

そう眼鏡で何かを見ても

上下左右は

反対にならないものとします。

『今年の11月13日の明け方、

日本のある地点から

地平線近くで

金星と木星が

とても近づいた位置に

見えたので

そう眼鏡で観察しました。』

このとき、

金星や木星は

どの方角に見えましたか。

次から選びなさい。

ア 東

イ 西

ウ 南

エ 北

解説を見る

金星は

地球の公転き道の

内側を公転しているので

太陽とほば同じ方向に見えます。

問題6-2

図1は

太陽、金星、地球、木星の

位置関係を模式的に

表したもので、

「ア」~「エ」は

木星の位置、

「あ」~「く」は

金星の位置を

示しています。

太陽系

太陽系

矢印は

地球の公転の向きを

表しています。

金星と木星の特ちょうとして

適当なものを

それぞれ選びなさい。

ア 太陽系のわく星の中でもっとも大きい。

イ 太陽系のわく星の中でもっとも小さい。

ウ 春の夜に観察することができない。

エ 真夜中に観察することができない。

解説を見る

木星は

太陽系のわく星の中で

もっとも大きいわく星です。

また、金星は

地球の公転き道の

内側を公転しているので

真夜中に観察できません。

問題6-3

この観察を行ったとき

木星はどのような位置に

あったと考えられますか。

図1の「ア」~「エ」から

選びなさい。

解説を見る

金星が明け方に見えるのは

金星が「お」~「く」の位置に

あるときです。

よって、

地球から「お」~「く」の金星と

同じ方向に木星が見えるのは

木星が「イ」の位置にあるときです。

問題6-4

別の日に

そう眼鏡で金星を観察すると

明け方の地平線に

図2のように見えました。

明け方の地平線に見える金星

明け方の地平線に見える金星

このときの金星の位置を

図1の「あ」~「く」から

選びなさい。

解説を見る

金星の半分が

光って見えるのは、

太陽ー金星一地球の順に

直線で結んだときにできる角度が

90°になるときです。

金星の満ち欠け

金星の満ち欠け 「太陽系」の過去問を解説しました。基礎を定着させるために、学んだことを復習しておきましょう。

学んだこと

- 金星は地球の公転き道の内側を公転しているので太陽とほば同じ方向に見え、真夜中に観察できない

- 太陽ー金星ー地球を直線で結んだときの角度が90°のとき、金星の半分が光って見える

- 木星は太陽系のわく星の中でもっとも大きいわく星

「月と太陽」まとめ

今回は五木模試で出題された「月と太陽」の過去問を紹介しました。過去問で学んだことを復習しておきましょう。

地球と月の自転と公転

- 地球が1日に1回自転するため、太陽などの天体が動いて見える

- 地球が太陽のまわりを、地じくを一定の角度かたむけたまま公転するため、昼の長さが1年の間で変化する

- 地球は1年で1回公転し、1日で約1度公転する

- 月の公転は約27.3日、月の満ち欠けは約29.5日

- 地球の自転と公転、月の自転と公転の向きは、北極星の方向から見て反時計まわり

- 太陽が南中してから再び南中するとき地球は約361度自転している

太陽の動きと南中高度

- 同じ日の同じ緯度であれば、太陽の南中高度はどの場所でも同じ

- 緯度が高いほど、南中高度は低くなる

- 夏至の日の緯度が高いほど、日の出の時刻は早く、日の入りの時刻は遅くなる

- 冬至の日の緯度が低いほど、日の出の時刻は早く、日の入りの時刻は遅くなる

- 冬至の日の同じ緯度では、日の出の時刻は東の地点ほど早くなる

- 春分の日と秋分の日の同じ経度では、日の出と日の入りの時刻は同じ

- 春分の日と秋分の日は、太陽が真東から出て真西にしずむ

- 夏至の日の同じ緯度の太陽は、真東より北よりから出て真西より北よりにしずむ

- 夏至の太陽は真東より北の方角からのぼり、南中高度が高く棒のかげは短い

- 冬至の太陽は真東より南の方角からのぼり、南中高度が低く棒のかげは長い

- 地じくが太陽の方向に傾いているときの季節は夏至

- 夏至のとき、北半球の北い66.6°よりも北の地域は一日中太陽を見れる

- 夏至のとき、南半球の南い66.6°よりも南の地域は一日中太陽を見れない

- 赤道上の太陽の日の出・日の入りは地平線に対して、1年中垂直

月食と日食

- 太陽⇒月⇒地球の順に一直線上に並び、新月が太陽をかくすことで日食が起こる

- 日食は太陽が右側から欠ける(北半球の場合)

- 太陽⇒地球⇒月の順に一直線上に並び、地球が満月をかくすことで月食が起こる

- 月食は満月が左側から欠ける(北半球の場合)

- 月食は夜の大部分の地域で観測できるが、日食は昼の限られた狭い地域でしか観測できない

太陽系

- 金星は地球の公転き道の内側を公転しているので太陽とほば同じ方向に見え、真夜中に観察できない

- 太陽ー金星ー地球を直線で結んだときの角度が90°のとき、金星の半分が光って見える

- 木星は太陽系のわく星の中でもっとも大きいわく星

とはいえ、中学受験は順風満帆にはいかないものですよね。

- 頑張っているのになかなか成績が伸びない

- ウチの子このままで大丈夫?

- 中学受験をさせることの目的を見失いそう

中学受験をこのまま続けるべきか何度も迷うことがありました。

そんなときこそ、点数だけに一喜一憂することなく子供の成長に目を向けることが大切に感じます。

中学受験の目的を明確にしたい方は、「中学受験は親の覚悟」という記事を参考にして頂けると幸いです。